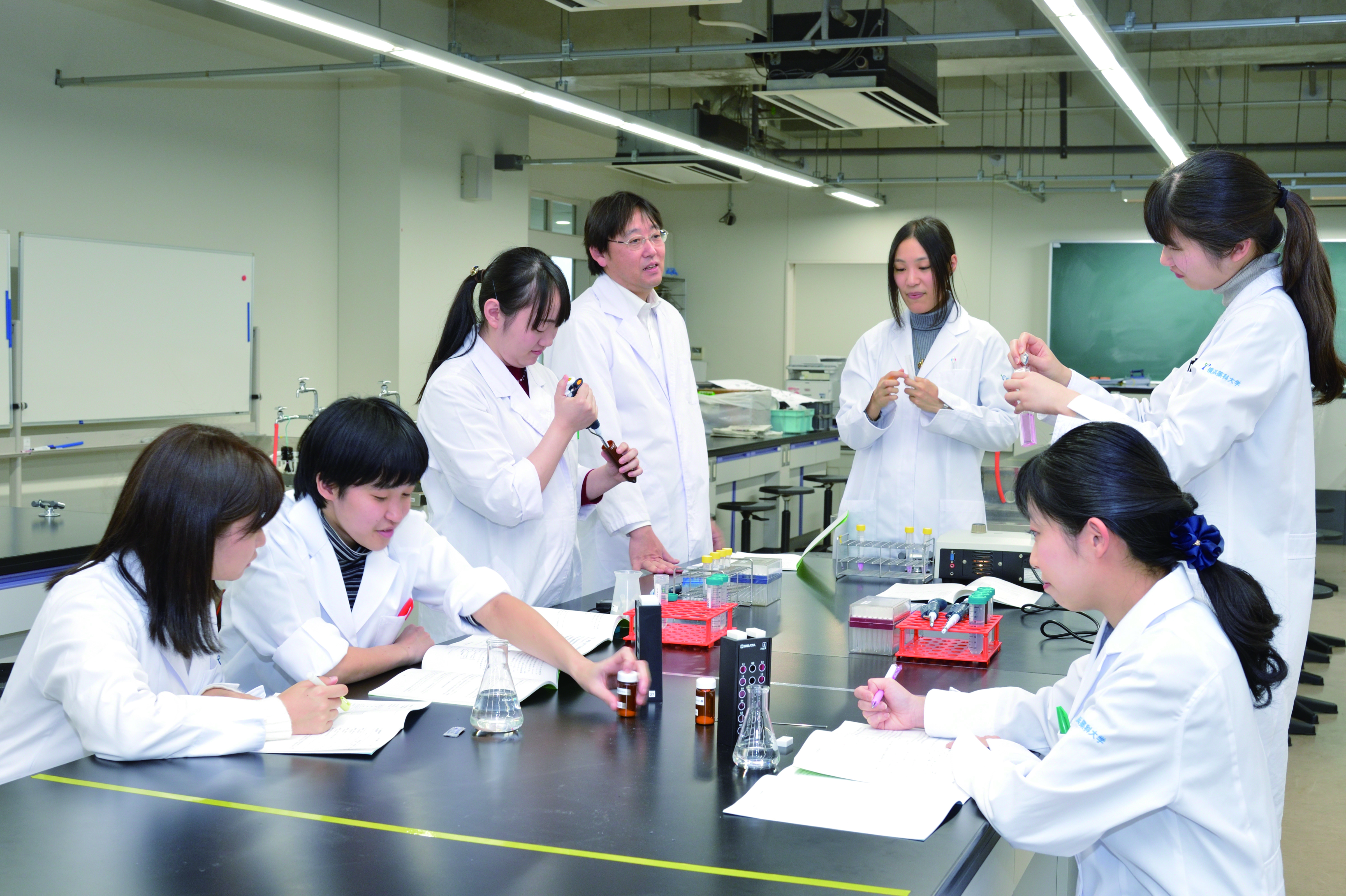

広大なキャンパスは、東京湾と相模湾を望む小高い丘にあり、豊かな自然環境に恵まれた研究に最適の土地。そしてキャンパス内には最新設備が整えられた研究実習棟はもちろん、毎日のキャンパスライフを楽しむためのレクリエーション施設も整備されています。

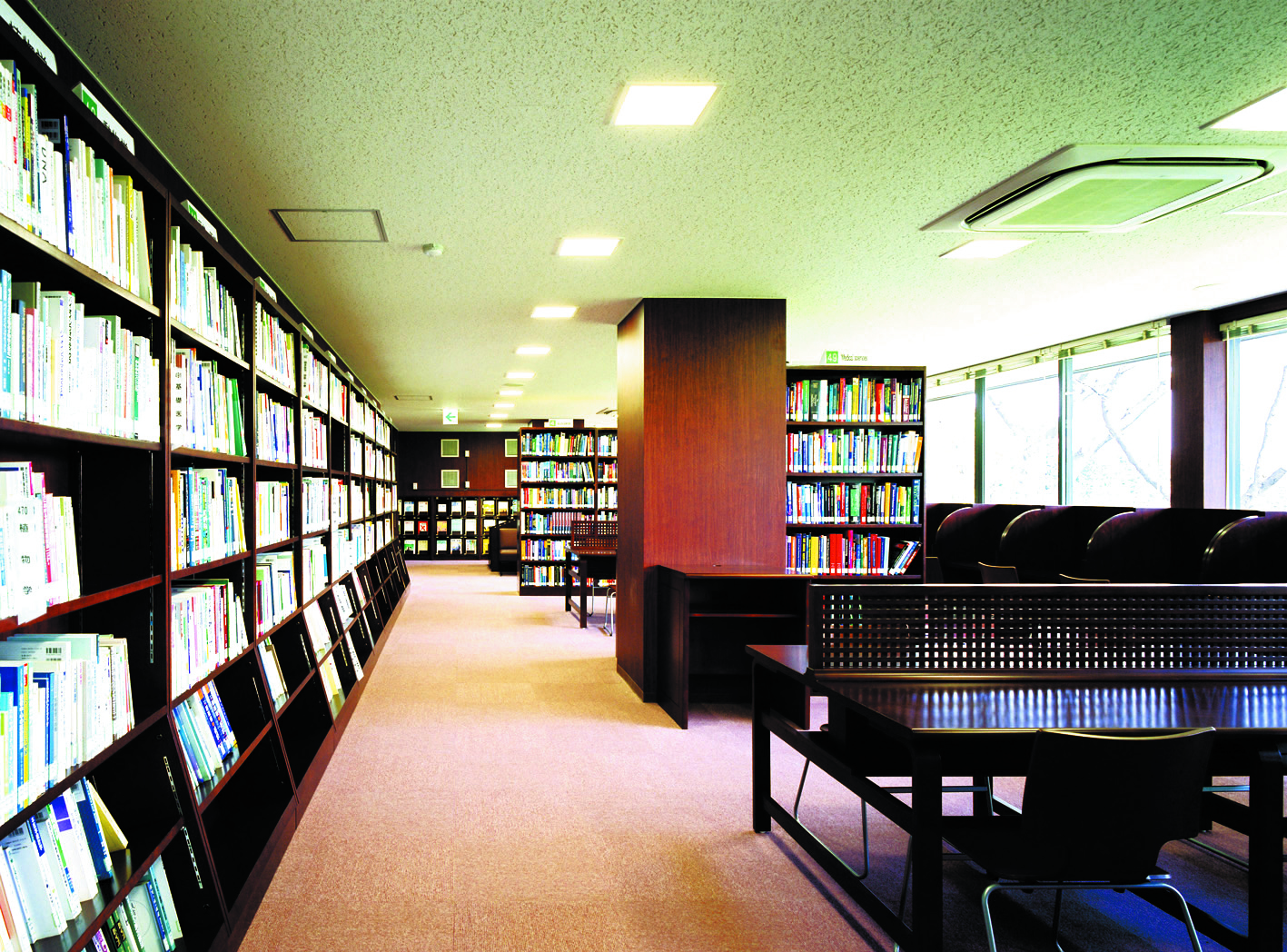

1.図書館棟エリア

- 漢方資料館

- 図書館

- 学生相談室

- 薬草園

- Leo Esaki記念ホール

4.ドリームビルエリア

- 研究室(3F)

- カフェテリアローズガーデン

- ハマヤク農園

5.厚生棟エリア

6.エントランスエリア

7.スタジアムエリア

キャリアセンター

キャリアセンターでは、ランチョンセミナー等の業界研究、学内合同企業説明会、就職ガイダンス等を通じて、進路指導から就職指導まで総合的にサポートしています。学生の皆さんの希望や適性に合う進路について、親身になってアドバイスを行います。気軽に相談に来てください。

キャリアセンター利用案内

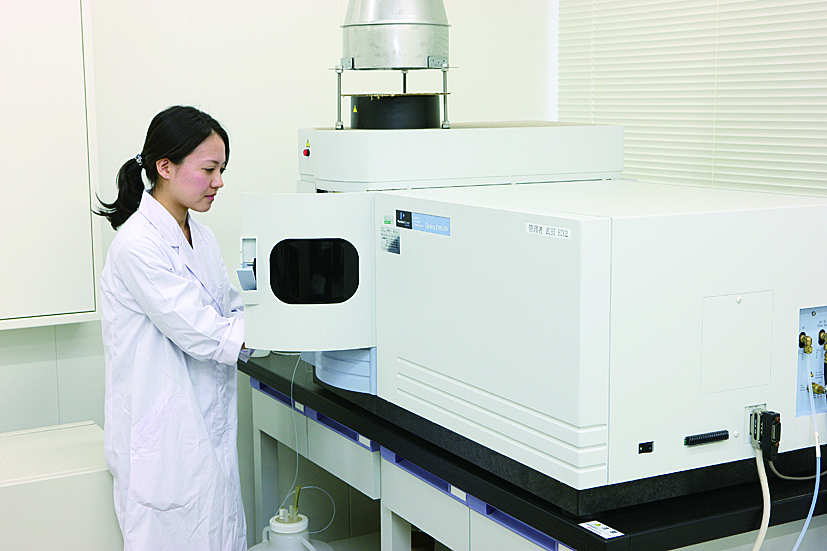

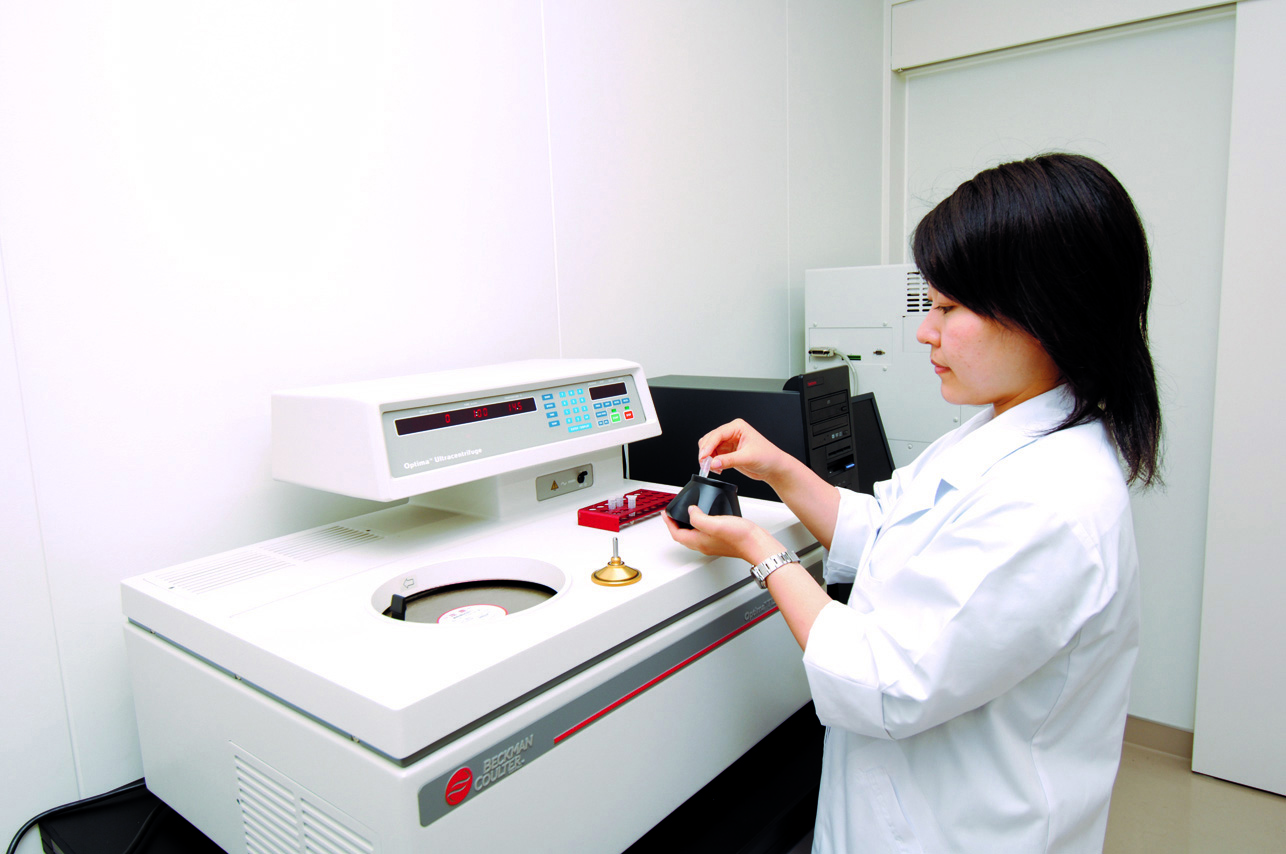

中央機器室

研究実習棟にある中央機器室には、約85台もの最新の大型研究機器や器材が集中管理され、24の専門分野の研究、教育において、中枢的な機能と役割を果たしています。化合物の合成や精製、構造分析などの基礎的な研究のみならず、新薬の開発から生命体を構成する有機化合物の分析・研究や生化学、遺伝子工学、臨床、医療薬学など高度な研究にも対応し得る設備と環境が整っています。

円二色性分散計

溶液状態の物質の円二色性※を測定することによって、光学活性化合物の絶対配置、あるいは絶対構造を決定することができます。

※円二色性:内部構造がキラル(化合物それ自身と、それを鏡に映した形の分子とを重ね合わせることができない構造)な物質が円偏光を吸収する際にその左円偏光と右円偏光に対して吸光度に差が生じる現象

超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置

500MHz超伝導磁石を備えた核磁気共鳴装置で、低分子量の有機化合物から生体関連物質や高分子材料まで、広範囲の物質に関して微細構造、物性、立体化学などの高度な情報を得ることができます。

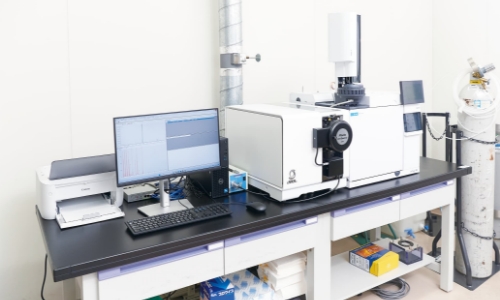

飛行時間型質量分析計

高速液体クロマトグラフ(HPLC)と接続された飛行時間型質量分析計で、DARTイオン源とESIイオン源を用いた質量分析が可能です。主に化学系の分野において、中分子から低分子化合物の成分分析や精密質量測定に使用しています。

単結晶X線回折装置

分子が一定の規則で並んでできている単結晶に波長の短い電磁波であるX線を照射すると、X線は結晶格子によっていろいろな方向に回折します。このX線による回折結果を解析することにより、結晶構造を決定することができます。

ICP発光分光分析装置

高温プラズマ中に水溶液試料を挿入し、その原子の発光スペクトルを測定することによって、元素の定性・定量を行うことができます。水溶液試料中の多元素(主に金属元素)の定量は、ppm~ppbの濃度範囲で測定ができます。

分析走査電子顕微鏡

光の代わりに電子を利用して動物、植物、微生物などの生体試料や、鉱物や金属材料の超微細表面構造の解析、およびサブミクロンレベルにおける含有元素の分析を行います。分解能は、0.1nm(100万分の1mm)です。

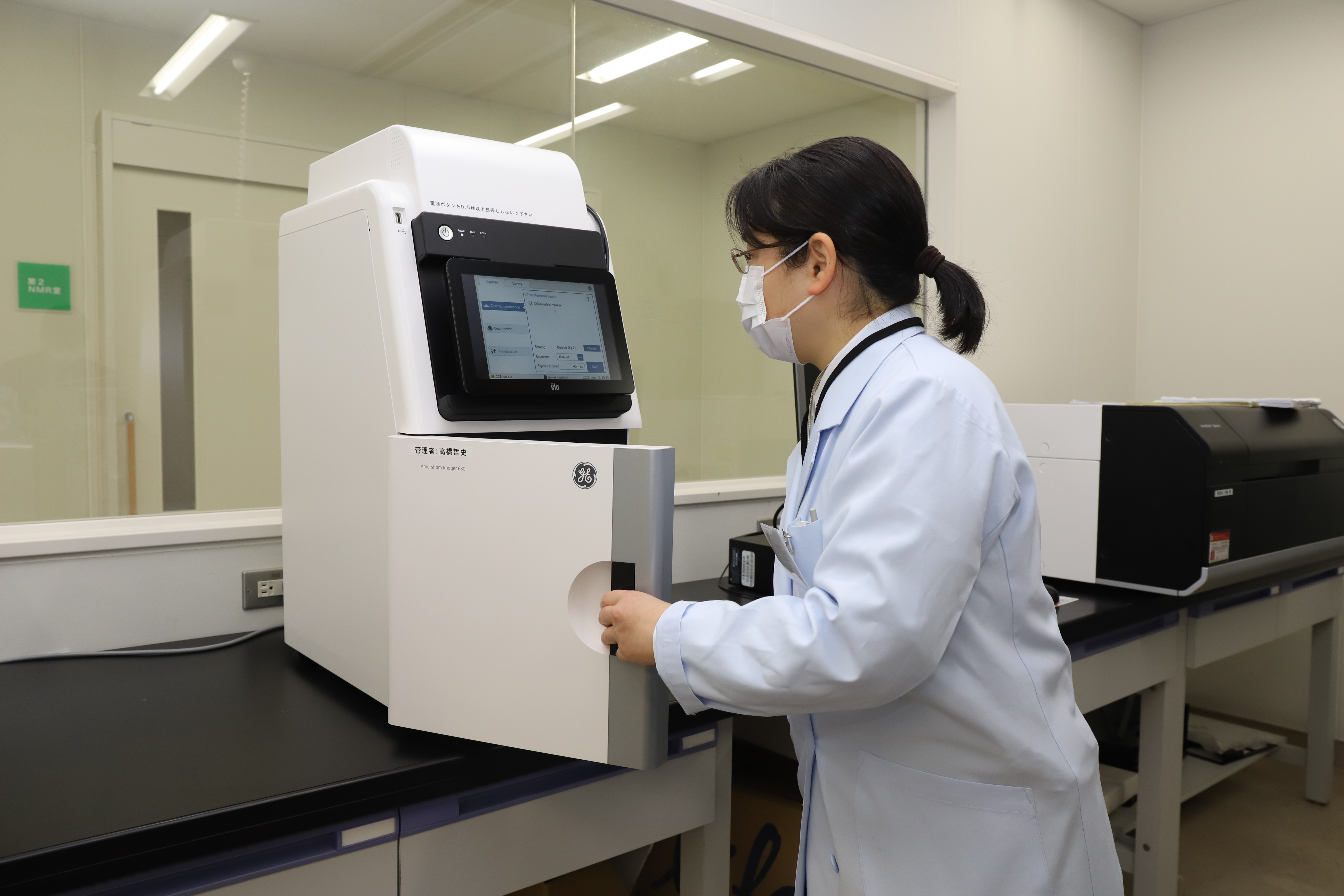

ルミノ・イメージアナライザー

ゲルやフィルム上で化学発光、蛍光、化学蛍光および可視染色試料を検出し、パソコン上でイメージングすることができます。高感度で定量性にも優れており、タンパク質や核酸の分析に必須の機器です。

DNAシーケンサー

ゲノムプロジェクトをけん引したサンガー法による第1世代DNAシーケンサーの最新機種です。ほとんどの試薬がカセットに収められており数分で解析が開始できます。クローニングしたDNAの配列確認、SNPタイピング、フラグメント解析などに用います。

リアルタイムPCRシステム

標的となる核酸を高感度で特異的に検出・定量するために、PCR反応装置と蛍光分光光度計を一体化した機器で、DNAの増幅量をリアルタイムでモニターし解析する装置です。遺伝子発現解析、SNPタイピングなど、さまざまな分子生物的解析が可能です。

フローサイトメーター

細胞浮遊液を高速で流し、短時間(数秒から数分)に多量の細胞について散乱光や蛍光などを測定することにより、細胞の同定や種々の細胞の存在比を解析します。また、DNAやタンパク質、カルシウムなどを定量的に染色する蛍光色素を用い、細胞内での存在比などを分析することもできます。

液体クロマトグラフ質量分析計

医薬品の候補となる化合物の探索から臨床実験に至る医薬品開発において、化合物の質量数を高精度で測定することにより定量分析と化合物同定を行います。薬物代謝や薬物動態などの解析情報を精度良く提供してくれます。

ガスクロマトグラフ質量分析計

分子量が比較的小さく揮発性の高い化合物の、固定相に対する気体の吸着性あるいは分配係数の差異などを利用し、成分を分離した後、質量を測定することで成分の定性および定量を行うことができます。