研究室

- 薬物解析学研究室

-

かけがえのない生命を守るために

薬物解析学研究室は天然由来の抗酸化剤に関する研究を主な研究テーマとしています。活性酸素は病原菌による感染症を除いた、あらゆる病態のほぼ9割に悪影響を及ぼし、老化にも関与していると言われています。植物にとっても活性酸素・フリーラジカルは毒物であり、生体防御のためにフラボノイドをはじめとして種々の抗酸化物質を産生しています。薬用植物中にも当然種々の抗酸化物質が含まれており、最近では生薬由来の抗酸化剤が美白剤として化粧品に配合されています。また、生薬に含有される抗酸化物質は漢方薬の薬効に関与していることも考えられます。本研究室では安定ラジカルの消去作用を指標に薬用植物に含有される抗酸化剤の検索を行い、新規医薬品・化粧品の開発ばかりでなく、漢方薬の薬効の解明も目指しています。また、既存の医薬品のなかで生物学的利用能の低い経口投与剤に着目し、物理的および化学的修飾法による難溶性薬物の溶解促進と易溶性薬物の吸収促進を実現し、既存医薬品を有効利用するための研究も行っています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬物解析学研究室

- 研究内容

-

脂溶性フラボノイドの抗菌活性および細胞毒性の作用機作の解明

病原性微生物の有用生理活性物質の構造研究

生体内フリーラジカルの挙動の解析

酸化ストレスによる生体影響の物理化学的解析

新規抗酸化剤の開発

多様な環境下における薬物の構造と物性

ナノサイズの秩序構造を形成する薬物および生体物質の局所構造解析 - 連絡先

- TEL:045-859-1300 ex.8053、7025

- 公衆衛生学研究室

-

国民の健康を守るための分子レベル研究

公衆衛生学とは、国民の生活の質(クオリティオブライフ、QOL)の維持向上のため、病気の予防や身体的・精神的健康の増進を図るために必要な要因について総合的に評価し、解析する学問です。本研究室では、私たちの生活空間を取り巻く化学物質を対象にして、「医薬品の適正使用」及び「環境汚染物質から身を守るための対応策を講じる」を念頭において研究を進めています。研究成果は、少子高齢化社会が急速に進んでいる我が国の国民のQOL維持向上にサイエンスの視点から貢献するものであると考えています。また、本研究室は、学内の他研究室のみならず全国の大学、大学病院、国公立病院及び国立研究機関などと活発に共同研究や情報交換を行っています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 公衆衛生学研究室

- 研究内容

-

1.オーダーメイド薬物療法を目指した異物代謝酵素の分子的・機能的多様性の解明

2.異物代謝反応に基づく食品と医薬品の相互作用の機序解明と予測システムの構築

3.環境汚染物質および環境因子の生体影響に関する研究

4.食品由来成分および食品添加物の生体影響に関する研究

5.医薬品使用時に環境汚染物質が及ぼす影響とその機序の解明

6.水中における環境汚染物質の吸着除去を可能にする高分子ゲルの開発 - 連絡先

- Tel:045-859-1300 ex.7020,7029,8013

- 食化学研究室

-

食品の機能と安全性を、薬学の技術で研究する。

私たちは、毎日食べている食事から様々な栄養成分を摂取しています。その曝露量は医薬品よりはるかに多く、予防医学の観点から、普段食べている食事由来成分の生体への影響は大きいはずです。本研究室は、予防医学の一端を担う食品成分や環境物質の生体への影響をテーマとして運営されています。当研究室では、PCを用いたin silico実験、iPS細胞を使ったin vitro実験、動物を用いたin vivo実験、ヒトを対象とした臨床試験と様々な研究手法でアプローチしています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 食化学研究室

- 研究内容

-

- バイオインフォマティクスによる化学物質、食品成分の安全性予測

- iPS/ES細胞を用いた発達毒性メカニズムの解明と環境物質等の新規安全性評価に関する研究

- 機能性食品の臨床試験における統計解析手法に関する研究

- 網膜における難治性神経変性疾患モデルマウスを用いた新規治療薬の探索

- 栄養成分の代謝物の網羅的解析

- 連絡先

- TEL:045-859-1300

k.hayamizu@yok.hamayau.ac.jp

- 感染予防学研究室

-

微生物の生存・生育・感染に関する基礎研究から創薬標的分子を探索する

薬物耐性微生物に対しては、抗菌薬治療での制限から、治療難度が高くなることが少なくありません。そのため、抗菌薬以外の治療選択肢を確立することは重要です。我々の研究室では、病原微生物感染症制御のための新たな予防・治療戦略の確立を目指し、適正治療の早期プランニングに不可欠な耐性菌迅速検出法、そして、病態形成における微生物病原因子(毒素やエフェクター)の作用機序について研究を行っています。また、研究室での学生は、よく遊びよく学べをモットーとして、成長する自身を楽しみながら卒業研究に取り組んでいます。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 感染予防学研究室

- 研究内容

-

抗菌薬が開発され、感染症は治療できる病気になったが、一方で、抗菌薬に頼り、それを多用する事で薬剤耐性菌の出現が後を絶たない。このまま薬剤耐性問題が拡大すると、近いうちに再び人類は感染症の脅威にさらされると予想される。そのため、薬剤耐性菌を出現させないための既存抗菌薬の適正使用とともに、常に新たな抗菌薬、治療法の確立が求められる。

自然界には多種多様な微生物が生息している。ヒトにも正常細菌叢としてさまざまな微生物が生息している。これら微生物のほとんどはヒトに病気を起こさない。ヒトの病気の原因となる細菌はさまざまな病原因子を備えており、それらが機能する事でヒトに病気を引き起こす。その病原因子の働きを抑える方法は抗菌薬以外の治療戦略になると期待される。

本研究室では、病原性微生物の病原因子や生存適応因子の特定、及びそれら因子の作用機序の解明を目指して以下の研究テーマを設け、細菌学的、生化学的、分子生物学的、そして、細胞生物学的手法を用いて研究を行っている。

1)下痢原因細菌の病原因子の性状解析

2)病原因子遺伝子の発現調節機構の解析

3)自然環境に生息する細菌の動向調査 - 連絡先

- TEL:045-859-1300 ex.7072、7099

- 放射線科学研究室

-

医療被ばくは細胞の運命に影響するか?

飛躍的な進歩を遂げたCT装置による体の断層像撮影などX線を用いた生体内部の画像化は、医療における必須の診断技術である。また、核医学と呼ばれる放射性医薬品を用いた病巣部の画像化も重要な疾病診断手法の一つである。中でもポジトロンCTを用いた癌検診は、多くの医療機関で実施されるようになってきている。このように病気の診断において、今や放射線はなくてはならない存在といえる。

一方で、過剰な放射線被ばくは生体にとって有益ではないこともよく知られている。そのため、放射線は多くの規制に則った厳重な管理の下で使用されている。従って、日常生活の中で高線量の放射線を被ばくすることはほとんどない。このような中で、先の医療行為による放射線被ばく自体は、患者にとっての利益がリスクを上回るとの考えからその量的制限は特に設けられていない。実際、放射線診断を受けることによって臨床的に問題となるような障害を招くことは通常ない。しかしながら、明らかな有害作用が見出されない程度の低線量の放射線被ばくが、生体にどのような影響を及ぼすかは、現在のところ十分に解明されていない。

本研究室では、低線量の放射線に対する生体応答の調査や放射線被ばくを低減させるために必要なシステムの開発に取り組んでいる。関連するSDGs

- 研究室名称

- 放射線科学研究室

- 研究内容

-

細胞が多量の放射線に曝された場合、DNAの切断を受け、これを修復できずにアポトーシスによって細胞死に至るなど、高線量放射線の生物影響については多くの報告がなされている。しかしながら、低線量の放射線への暴露に関しては、細胞内シグナル伝達機構の変化が誘導される等の現象は観察されてはいるものの、それが細胞の運命にどのような影響を及ぼしているかは不明である。特に放射線感受性の低い神経系細胞の放射線応答については、ほとんど研究されていない。現在、本研究室では、神経分化のモデル細胞を用いて神経成長因子の細胞内情報伝達機構に及ぼす低線量放射線の影響の調査をメインテーマとしている。また、これに関連した細胞増殖因子の作用調節機構の解明についても、他大学研究室との共同研究を進めている。さらに、放射線被ばくを低減するための管理体制構築への工学的設計や品質管理の思想の応用に関する研究も行っている。

- 生化学研究室

-

生命の謎を解き明かし、健康増進と医学の進歩に貢献する

われわれは、タンパク質の機能、遺伝子発現制御、細胞のシグナル伝達など、生命の重要な側面に焦点を当て、様々な角度からの科学的アプローチを通じて生命の基本的なプロセスを解明し、健康と医学の進歩に貢献することをめざしています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 生化学研究室

- 研究内容

-

- 「ヘッジホッグシグナル伝達経路に関する研究」:ヘッジホッグ受容体PTCHの種間での構造および発現パターンの比較解析を介して、PTCHのシグナル抑制機構の解明をめざす。

- 「体内のカルシウム、マグネシウムについての研究」血液中に含まれる血液凝固因子とカルシウム、マグネシウムについての研究を行う。また、ヘビ毒から血液凝固因子などに作用するタンパク質を単離し、研究を行う。

- 「多発性嚢胞腎の治療についての研究」:多発性嚢胞腎の原因遺伝子やその上流下流の遺伝子についてモデルマウスや器官培養系で解析し、新しい治療法を探索する。

- 「モワット・ウィルソン症候群の原因遺伝子Zeb2の機能解析」:モワット・ウィルソン症候群の原因遺伝子Zeb2がどのような機能を担っているのか、マウスや培養系で解析し、病因・病態を明らかにする。

- 連絡先

- TEL:045-859-1300 ex.8012

- 分子生物学研究室

-

ゲノム創薬を見据えて、疾患に関与する遺伝子機能を解明する

医薬品創出のためのスクリーニング系の確立、開発候補薬物の最適化のための標的蛋白との親和性の調節、代謝的安定化の技術を習得します。最先端の生化学(タンパク質など)、分子生物学(遺伝子など)の研究手法を習得します。生命現象を理解するための基礎研究、大腸菌から個体レベルでのスクリーニングによる医薬品開発のための研究を行います。また、この過程を通して必要な治験実施のための制度・倫理について学びます。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 分子生物学研究室

- 研究内容

-

「生物情報科学的解析を含む転写因子群の網羅的機能解析」

- 1.全ゲノム遺伝子発現ネットワーク解析による環境適応戦略の解明

- 2.生体酸化防御系遺伝子群の発現と老化およびがん化の関係

「うつ病を含む心理的外傷ストレス障害の研究」

- 3.うつ病発症機構に関与すると考えられる新規タンパク質の機能解析

- 4.縫線核セロトニン神経細胞のセロトニンの動態と新規タンパク質の関与

- 連絡先

- TEL:045-859-1300 ex.8063、7096

- 環境科学研究室

-

環境衛生と環境保全を目的とした最も身近な薬学研究領域

現代社会において、農薬、PCB、ダイオキシン、環境ホルモン、フロンガス、排気ガス、有害廃棄物などの地球環境に関わる問題は非常に多く、その大半が未解決です。この分野は、環境衛生と環境保全を目的とした学問で、最も身近な薬学の研究領域です。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 環境科学研究室

- 研究内容

-

私たちの豊かな生活は医薬品、食品添加物、農薬、化粧品など様々な化学物質によって支えられています。しかし、化学物質中にはヒトの健康に重大な健康障害を引き起こすものもありますし、環境中では環境破壊を起こす環境汚染物質となるものもあります。これらの化合物がどのようにヒトの健康に影響するかを研究する学問として、化学物質が身体の中でどのような運命をたどり、どのような機構で身体に影響を与えるかについて研究しています

- 連絡先

- TEL:045-859-1300 ex.8002、7036

- iPSプロジェクト統括室

-

Home

横浜薬科大学 iPSプロジェクト統括室

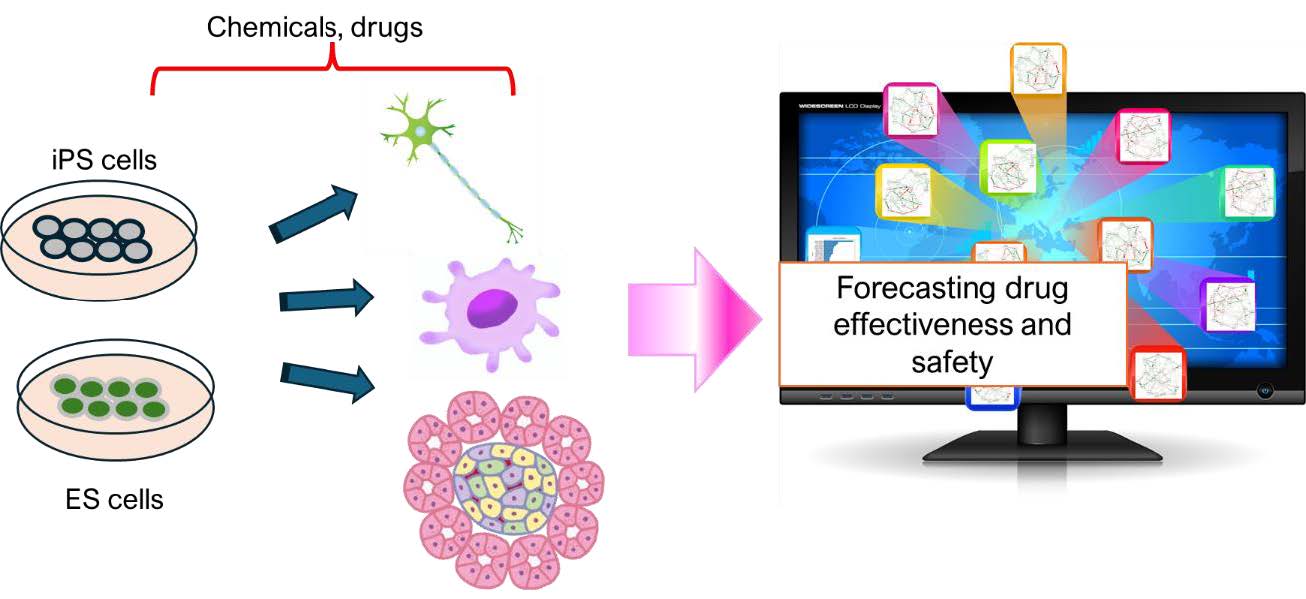

iPS技術を用いて、未病の予防や疾患の治療薬の効果と安全性を評価する。

曽根秀子 研究室

横浜薬科大学iPSプロジェクト統括室・曽根秀子研究室のサイトです。

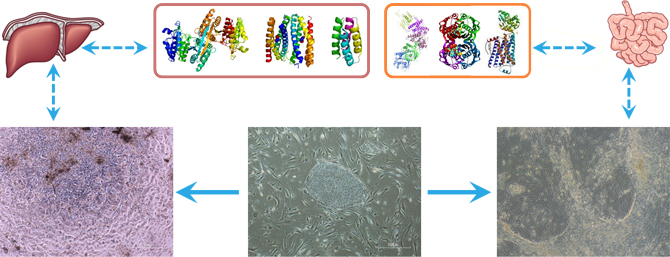

我々のミッションは、iPS細胞やES細胞を用いた病態解析により、未病や疾患の予防・治療法を開発することです。

我々の研究室では、人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)を用いて、病気の仕組みを調べたり、新たな治療法を見つける研究を行っています。主な研究は、医薬品、一般化学物質、化粧品、農薬、食品成分などの化学物質曝露によって引き起こされる神経疾患・免疫疾患・膵臓疾患を対象としています。また、化学物質の評価に適した血球系細胞、神経細胞及び膵臓細胞への分化誘導法の開発も行っています。多くの人々の健康維持と疾患の治療に貢献したいと考えています。

研究課題

細胞科学とAI技術の融合

- 細胞科学とAI技術による毒性・機能性効果の予測システム開発

- 機械学習を用いた因果探索による化学物質の発生毒性の革新的な予測手法の開発

中胚葉分化系(血球・マクロファージ)

- ヒトiPS細胞由来造血幹細胞における脂質メディエーターに関する基礎研究

- 発生・分化におけるAhRシグナリングの役割解明

- 神経分化系の開発

- 医薬品及び食品成分の安全性評価に適した脳オルガノイドの開発

- 神経変性疾患の創薬開発

内胚葉分化系の開発

- 糖尿病及び膵臓癌の治療開発のためのヒトiPS細胞を用いた膵細胞の分化誘導の基盤的検討

医薬品の安全性xiPS細胞

Safety of Pharmaceuticals x iPS Cells

- 漢方生薬成分による脂質代謝遺伝子発現に与える影響

- 各種抗がん剤の非臨床安全性評価に関する検討

- 女性のヘルスケアにおける抑肝散関連処方の安全性評価に関する研究

- 薬剤誘発性パーキンソン症状に対する漢方の改善効果に関する研究

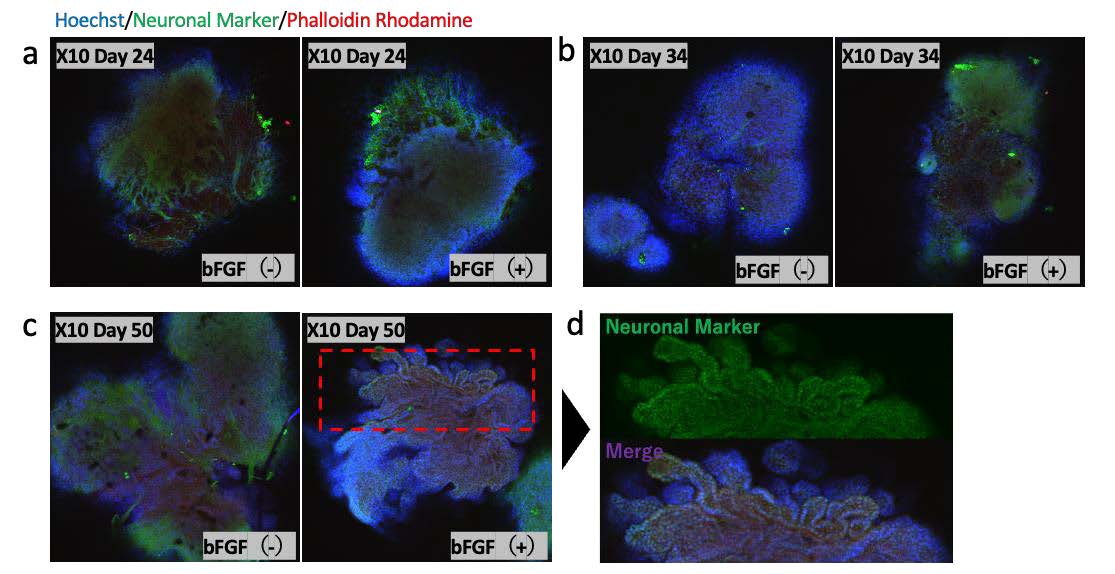

The immunostaining images depict the impact of bFGF on organoid differentiation at

various stages. Panels a, b, and c show immunostaining images of organoids on days 24, 34, and 50, respectively. In each panel, the left side represents organoids without bFGF exposure, while the right side shows organoids exposed to bFGF. Panel d provides an enlarged view of the upper portion of bFGF-exposed organoids on day 50. The staining includes Hoechst (blue) for nuclear labeling, neuronal markers (green) for neuron identification, and phalloidin-rhodamine (red) for cellular cytoskeleton visualization. These images were captured using Olympus FV10-ASW.参加メンバー

教授:

曽根 秀子

助教:

坂井 研太

研究員:

バトセツェグ ダグジドゥスレン Battsetseg Dagjidsuren

客員研究員:

本元恒越

大学院生(博士):

宮澤 壽成

大学院生(修士):

日下部 竜聖

学部生 (2023-2024):

岩本 茉奈実

岡田 拓巳

瀬川 稀介

橋爪 美萌

学内共同研究者:

浅井 将

長嶋 大地

亀卦川 真美

業績

論文

Original articles

1: Katsura M, Urade Y, Nansai H, Kobayashi M, Taguchi A, Ishikawa Y, Ito T, Fukunaga H, Tozawa H, Chikaoka Y, Nakaki R, Echigo A, Kohro T, Sone H, Wada Y. Low-dose radiation induces unstable gene expression in developing human iPSC-derived retinal ganglion organoids. Sci Rep. 2023 Aug 9;13(1):12888. doi:10.1038/s41598-023-40051-6. PMID: 37558727; PMCID: PMC10412642.

2: Otsuka S, Qin XY, Wang W, Ito T, Nansai H, Abe K, Fujibuchi W, Nakao Y, Sone H. iGEM as a human iPS cell-based global epigenetic modulation detection assay provides throughput characterization of chemicals affecting DNA methylation. Sci Rep. 2023 Apr 24;13(1):6663. doi: 10.1038/s41598-023-33729-4. PMID: 37095195; PMCID: PMC10125974.

3: Yamane J, Wada T, Otsuki H, Inomata K, Suzuki M, Hisaki T, Sekine S, Kouzuki H, Kobayashi K, Sone H, Yamashita JK, Osawa M, Saito MK, Fujibuchi W. StemPanTox: A fast and wide-target drug assessment system for tailor-made safety evaluations using personalized iPS cells. iScience. 2022 Jun 6;25(7):104538. doi: 10.1016/j.isci.2022.104538. PMID: 35754715; PMCID: PMC9218511.

4: Wang W, Ito T, Otsuka S, Nansai H, Abe K, Nakao Y, Ohgane J, Yoneda M, Sone H. Epigenetic effects of insecticides on early differentiation of mouse embryonic stem cells. Toxicol In Vitro. 2021 Sep;75:105174. doi:10.1016/j.tiv.2021.105174. Epub 2021 Apr 15. PMID: 33865946.

5: Kikegawa M, Qin XY, Ito T, Nishikawa H, Nansai H, Sone H. Early Transcriptomic Changes upon Thalidomide Exposure Influence the Later Neuronal Development in Human Embryonic Stem Cell-Derived Spheres. Int J Mol Sci. 2020 Aug 3;21(15):5564. doi: 10.3390/ijms21155564. PMID: 32756504; PMCID: PMC7432054.

6: Yamane J, Aburatani S, Imanishi S, Akanuma H, Nagano R, Kato T, Sone H, Ohsako S, Fujibuchi W. Prediction of developmental chemical toxicity based on gene networks of human embryonic stem cells. Nucleic Acids Res. 2016 Jul 8;44(12):5515-28. doi: 10.1093/nar/gkw450. Epub 2016 May 20. Erratum in: Nucleic Acids Res. 2019 Feb 20;47(3):1600. doi: 10.1093/nar/gky1285. PMID: 27207879; PMCID: PMC4937330.

7: Zeng Y, Kurokawa Y, Win-Shwe TT, Zeng Q, Hirano S, Zhang Z, Sone H. Effects of PAMAM dendrimers with various surface functional groups and multiple generations on cytotoxicity and neuronal differentiation using human neural progenitor cells. J Toxicol Sci. 2016;41(3):351-70. doi: 10.2131/jts.41.351. PMID: 27193728.

8: Zeng Y, Kurokawa Y, Zeng Q, Win-Shwe TT, Nansai H, Zhang Z, Sone H. Effects of Polyamidoamine Dendrimers on a 3-D Neurosphere System Using Human Neural Progenitor Cells. Toxicol Sci. 2016 Jul;152(1):128-44. doi:10.1093/toxsci/kfw068. Epub 2016 Apr 28. PMID: 27125967.

9: Katsura M, Cyou-Nakamine H, Zen Q, Zen Y, Nansai H, Amagasa S, Kanki Y, Inoue T, Kaneki K, Taguchi A, Kobayashi M, Kaji T, Kodama T, Miyagawa K, Wada Y, Akimitsu N, Sone H. Effects of Chronic Low-Dose Radiation on Human Neural Progenitor Cells. Sci Rep. 2016 Jan 22;6:20027. doi: 10.1038/srep20027. PMID: 26795421; PMCID: PMC4726121.

10: Qin XY, Akanuma H, Wei F, Nagano R, Zeng Q, Imanishi S, Ohsako S, Yoshinaga J, Yonemoto J, Tanokura M, Sone H. Effect of low-dose thalidomide on dopaminergic neuronal differentiation of human neural progenitor cells: a combined study of metabolomics and morphological analysis. Neurotoxicology. 2012 Oct;33(5):1375-80. doi: 10.1016/j.neuro.2012.08.016. Epub 2012 Sep 7. PMID:22981892.

11: Akanuma H, Qin XY, Nagano R, Win-Shwe TT, Imanishi S, Zaha H, Yoshinaga J, Fukuda T, Ohsako S, Sone H. Identification of Stage-Specific Gene Expression Signatures in Response to Retinoic Acid during the Neural Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells. Front Genet. 2012 Aug 7;3:141. doi:10.3389/fgene.2012.00141. PMID: 22891073; PMCID: PMC3413097.

12: Qin XY, Kojima Y, Mizuno K, Ueoka K, Muroya K, Miyado M, Zaha H, Akanuma H, Zeng Q, Fukuda T, Yoshinaga J, Yonemoto J, Kohri K, Hayashi Y, Fukami M, Ogata T, Sone H. Identification of novel low-dose bisphenol a targets in human foreskin fibroblast cells derived from hypospadias patients. PLoS One. 2012;7(5):e36711. doi: 10.1371/journal.pone.0036711. Epub 2012 May 4. PMID: 22574217; PMCID: PMC3344929.

13: He X, Imanishi S, Sone H, Nagano R, Qin XY, Yoshinaga J, Akanuma H, Yamane J, Fujibuchi W, Ohsako S. Effects of methylmercury exposure on neuronal differentiation of mouse and human embryonic stem cells. Toxicol Lett. 2012 Jul 7;212(1):1-10. doi: 10.1016/j.toxlet.2012.04.011. Epub 2012 Apr 23. PMID:22555245.

14: Nagano R, Akanuma H, Qin XY, Imanishi S, Toyoshiba H, Yoshinaga J, Ohsako S, Sone H. Multi-parametric profiling network based on gene expression and phenotype data: a novel approach to developmental neurotoxicity testing. Int J Mol Sci. 2012;13(1):187-207. doi: 10.3390/ijms13010187. Epub 2011 Dec 23. PMID: 22312247; PMCID: PMC3269681.

15: Qin XY, Fukuda T, Yang L, Zaha H, Akanuma H, Zeng Q, Yoshinaga J, Sone H. Effects of bisphenol A exposure on the proliferation and senescence of normal human mammary

epithelial cells. Cancer Biol Ther. 2012 Mar;13(5):296-306. doi:10.4161/cbt.18942. Epub 2012 Mar 1. PMID: 22258036.16: Qin XY, Wei F, Yoshinaga J, Yonemoto J, Tanokura M, Sone H. siRNA-mediated knockdown of aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 affects hypoxia-inducible factor-1 regulatory signaling and metabolism in human breast cancer cells. FEBS Lett. 2011 Oct 20;585(20):3310-5. doi:10.1016/j.febslet.2011.09.017. Epub 2011 Sep 19. PMID: 21945317.

17: Toyoshiba H, Sone H, Yamanaka T, Parham FM, Irwin RD, Boorman GA, Portier CJ. Gene interaction network analysis suggests differences between high and low doses of acetaminophen. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Sep 15;215(3):306-16. doi:10.1016/j.taap.2006.03.009. Epub 2006 May 15. PMID: 16701773.

18: Yamanaka T, Toyoshiba H, Sone H, Parham FM, Irwin RD, Boorman GA, Portier CJ. The TAO-Gen algorithm for identifying gene interaction networks with application to SOS repair in E. coli. Environ Health Perspect. 2004 Nov;112(16):1614-21. doi: 10.1289/txg.7105. PMID: 15598612; PMCID: PMC1247658.

19: Toyoshiba H, Yamanaka T, Sone H, Parham FM, Walker NJ, Martinez J, Portier CJ. Gene interaction network suggests dioxin induces a significant linkage between aryl hydrocarbon receptor and retinoic acid receptor beta. Environ Health Perspect. 2004 Aug;112(12):1217-24. doi: 10.1289/txg.7020. PMID: 15345368; PMCID: PMC1277115.

Reviews and textbooks

1: Sone H, Qin XY, Hayamizu K, Fujibuchi W, Nakao Y. 生物アッセイと計算解析の統合的アプローチによる潜在的な生物活性化合物の発見と予測毒性. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2022;68(Supplement):S131-S133. doi: 10.3177/jnsv.68.S131. PMID: 36436995.

2: Nishimura Y, Kanda Y, Sone H, Aoyama H. 発達性神経毒性における酸化ストレスの共通キーイベント. Oxid Med Cell Longev. 2021 Jul 19;2021:6685204. doi: 10.1155/2021/6685204. PMID: 34336113; PMCID: PMC8315852.

3: Street ME, Audouze K, Legler J, Sone H, Palanza P. 内分泌攪乱化学物質: 現在の理解、新しいテスト戦略、および将来の研究ニーズ. Int J Mol Sci. 2021 Jan 19;22(2):933. doi: 10.3390/ijms22020933. PMID:33477789; PMCID: PMC7832404.

4: Smith MT, Guyton KZ, Kleinstreuer N, Borrel A, Cardenas A, Chiu WA, Felsher DW, Gibbons CF, Goodson WH 3rd, Houck KA, Kane AB, La Merrill MA, Lebrec H, Lowe L, McHale CM, Minocherhomji S, Rieswijk L, Sandy MS, Sone H, Wang A, Zhang L, Zeise L, Fielden M. 癌のキー特性: 癌のホールマーク、関連バイオマーカー、およびそれらを測定するためのアッセイ. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Oct;29(10):1887-1903. doi:10.1158/1055-9965.EPI-19-1346. Epub 2020 Mar 9. PMID: 32152214; PMCID:PMC7483401.

5: La Merrill MA, Vandenberg LN, Smith MT, Goodson W, Browne P, Patisaul HB, Guyton KZ, Kortenkamp A, Cogliano VJ, Woodruff TJ, Rieswijk L, Sone H, Korach KS, Gore AC, Zeise L, Zoeller RT. 内分泌攪乱化学物質のキー特性に関する合意: 危険性同定の基礎. Nat Rev Endocrinol. 2020 Jan;16(1):45-57. doi: 10.1038/s41574-019-0273-8. Epub 2019 Nov 12. PMID: 31719706; PMCID: PMC6902641.

6: Samet JM, Chiu WA, Cogliano V, Jinot J, Kriebel D, Lunn RM, Beland FA, Bero L, Browne P, Fritschi L, Kanno J, Lachenmeier DW, Lan Q, Lasfargues G, Le Curieux F, Peters S, Shubat P, Sone H, White MC, Williamson J, Yakubovskaya M, Siemiatycki J, White PA, Guyton KZ, Schubauer-Berigan MK, Hall AL, Grosse Y, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, El Ghissassi F, Lauby-Secretan B, Armstrong B, Saracci R, Zavadil J, Straif K, Wild CP. IARCモノグラフ: 癌の危険性同定における現代的で透明な証拠統合のための更新された手順. J Natl Cancer Inst. 2020 Jan 1;112(1):30-37. doi: 10.1093/jnci/djz169. PMID:31498409; PMCID: PMC6968684.

7: Takahashi H, Qin XY, Sone H, Fujibuchi W. 発達性化学物質毒性の予測における幹細胞ベースの方法. Methods Mol Biol. 2018;1800:475-483. doi:10.1007/978-1-4939-7899-1_21. PMID: 29934906.

8: Goodson WH 3rd, Lowe L, Carpenter DO, Gilbertson M, Manaf Ali A, Lopez de Cerain Salsamendi A, Lasfar A, Carnero A, Azqueta A, Amedei A, Charles AK, Collins AR, Ward A, Salzberg AC, Colacci A, Olsen AK, Berg A, Barclay BJ, Zhou BP, Blanco-Aparicio C, Baglole CJ, Dong C, Mondello C, Hsu CW, Naus CC, Yedjou C, Curran CS, Laird DW, Koch DC, Carlin DJ, Felsher DW, Roy D, Brown DG, Ratovitski E, Ryan EP, Corsini E, Rojas E, Moon EY, Laconi E, Marongiu F, Al-Mulla F, Chiaradonna F, Darroudi F, Martin FL, Van Schooten FJ, Goldberg GS, Wagemaker G, Nangami GN, Calaf GM, Williams G, Wolf GT, Koppen G, Brunborg G, Lyerly HK, Krishnan H, Ab Hamid H, Yasaei H, Sone H, Kondoh H, Salem HK, Hsu HY, Park HH, Koturbash I, Miousse IR, Scovassi AI, ... See abstract for full author list. Carcinogenesis. 2015 Jun;36 Suppl 1(Suppl 1):S254-96. doi: 10.1093/carcin/bgv039. PMID: 26106142

9: Sone H, Okura M, Zaha H, Fujibuchi W, Taniguchi T, Akanuma H, Nagano R, Ohsako S, Yonemoto J. 化学物質の細胞への影響プロファイル (pCEC): 環境化学物質のリスク評価と毒性予測のための毒性ゲノミクスデータベース. J Toxicol Sci. 2010 Feb;35(1):115-23. doi: 10.2131/jts.35.115. PMID: 20118632.

コンタクト

電話:045-859-1300

住所:245-0066神奈川県横浜市戸塚区俣野町601

横浜薬科大学 iPSプロジェクト統括室 共同研究棟F31私たちの研究室は、薬学研究・生命科学研究に興味を持ち、積極的に研究を進めていく意欲のある大学院生を国内外から募集しています。出身学部は問いません。これまでの大学院生・研究員の出身学部は、医学部、歯学部、薬学部、理学部などです。修士・博士課程ともに受け入れ可能です。

研究室見学は随時受け付けております。

興味を持たれた方は助教の坂井宛にお問い合わせください。アドレスは下記のとおりです。kenta.sakai* yok.hamayaku.ac.jp (please change * to @)

お手数ですがメール送信の際*を@に変えてください。大学院生の募集については、下記もご参照ください。

横浜薬科大学大学院薬学研究科・修士/博士課程

- 薬用資源学研究室

-

伝統を探す、研究を楽しむ、薬用資源を活用する

先人の知恵を解明するとともに、無限の資源から薬用素材を見出す研究や「薬食同源」の観点から日々の食に隠された薬の意義を探索します。また、生薬を触れながら鑑定を行い、漢方のデータベースを構築します。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬用資源学研究室

- スタッフ

- 教 授: 李 宜融

- 研究内容

-

- 生薬・漢方の薬史学研究

- 薬と食の関連性から薬膳に関する研究

- 漢方の古典背景と現代医療の比較考察

- 生薬の性状鑑別研究

- 生薬のデータベース構築

本研究室の趣旨は"よく学び、よく遊べ、充実した研究室生活"。コミュニケーションを重視し、学生のニーズに応えるイノベーション体制を行います。また、今後の医療人・社会人としてのキャリアビジョンが広がる可能性を常に心がけています。

- 連絡先

- TEL 045-859-1300 (内線7003)

- 生薬学研究室

-

生薬や漢方処方に含まれる有効成分の働きを明らかにする研究をしています。

漢方薬や伝統薬などの原料として用いられる生薬には、様々な成分が含まれています。

当研究室では、生薬や漢方処方に含まれる有効成分、薬理作用および臨床効果などを調べ、その有効性を明らかにするなど、色々な研究を学生の皆さんと一緒に楽しく進めています。関連するSDGs

- 研究室名称

- 生薬学研究室

- 研究内容

-

実験班

- 13C-標識化合物を用いたうつ病の客観的診断法の開発

- 心血管系疾患治療を目指した天然物由来成分の研究

- 漢方製剤・植物由来配合剤の評価に関する研究

- 漢方薬中での生薬相互作用に関する研究

文献班

- 有機化学の反転学習を志向したジグソー法の教材作成研究

- 漢方薬の使用法に関する調査・統計学的研究

- その他、学生との話し合いで研究テーマを決めます。

- 連絡先

- TEL 045-859-1300

- 漢方天然物化学研究室

-

「漢方薬や薬用植物は何故効くの?」の答えを出せるような研究を目指しています

当研究室は、薬用植物ならびに生薬の品質を科学的側面から研究しています。近年需要が高まっている漢方製剤は、品質面での強化がより一層重要視されています。漢方を構成する個々の生薬は、品種や系統の違いで品質が異なります。そこで現在、柑橘類生薬および無機類生薬を中心に系統的な品質研究を行っています。また薬効やメカニズムも未だ不明な点が多く、薬理学的側面から評価および作用機序解明を行っています。また、交通手段の発達や温暖化の影響を受け、熱帯地方特有と考えられていた感染症が新たな地域で流行する事例が報告されています。流行地域の伝統薬は使用経験に基づく有効性が伝承されていると考えられますが、有効性に関する科学的な裏付けは未だ十分ではありません。そこで伝統知識に基づく新規熱帯感染症治療薬開発を目的に、熱帯薬用植物中の有用成分探索研究を、酵素阻害や殺原虫作用を指標に行っています。さらに、産学官連携事業の一環として、神奈川県西部地域の活性化を目指し、県西地区で特定栽培・収穫されているブランド柑橘、湘南ゴールドを素材とした機能性製品の開発も手掛けています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 漢方天然物化学研究室

- スタッフ

- 教 授: 梅原 薫

助 教: オボス コチョレ エテイエン - 研究内容

-

- 柑橘類生薬の系統的な化学的品質研究

- 湘南ゴールドの機能性素材としての開発研究

- 漢方製剤における竜骨、牡蛎および芒硝の配合意義の検討

- PC12細胞を用いたNGF誘発神経突起進展作用に対する漢方製剤の効果

- タイ薬用植物の抗トリパノソーマ・抗リーシュマニア作用などを有する活性成分の探索

- 連絡先

- Tel:045-859-1300 Fax:045-859-1301

- 漢方薬物学研究室

-

適切な漢方薬を患者や医師に提示出来る薬剤師の育成を目指す

漢方薬物学研究室では患者さんにあった漢方薬を提案できる薬剤師の育成をめざしています。葛根湯は風邪の薬であることはかなりの方がご存じのようです。しかし、いつ、どんな人がどのように飲んだらいいのかを明確に理解されている方は少ないようです。風邪の引きはじめに飲めばいいのでは?その通りです。では午前中に風邪をひいたのであれば午後「葛根湯」を常に飲んでも良いのでしょうか?逆に、1週間前に風邪をひいたのであればもう風邪の引きはじめとは言えないので「葛根湯」の出番はないのでしょうか?このような基本的な質問に的確に応えることの出来る薬剤師は要りませんか?身近に応えてくれる人がいてくれれば便利ですよね!このような薬剤師を一人でも多く育てるのがこの研究室の役割です。当研究室では、5年生の実習のない時期、朝から晩まで漢方勉強漬けの日々を卒論の学生は過ごしています。大変だとは思いますが、役に立つ薬剤師になるため学生は歯を食いしばって頑張っています。どうぞ横浜薬科大学の学生を応援してやってください。もうすぐ漢方薬に精通した薬剤師が誕生すると思います。街で会いましたら宜しくお願いいたします。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 漢方薬物学研究室

- 研究内容

-

基礎研究はストレスにおける遺伝子発現異常の解析と漢方薬の改善効果をテーマにしておりますが、現在では漢方薬を分かり易く理解するためのセミナーを中心に行っています。具体的には症候別に漢方薬を分けその漢方薬をどのような西洋薬の塊としてとらえられるのか?を卒論の学生と毎日悪戦苦闘しながら検討しています。

- 連絡先

- TEL:045-859-1300(内線8008、7041)

- 漢方治療学研究室

-

治療薬としての漢方薬の有用性をさらに高めることを目指す

現代医療の治療において漢方薬の有用性は益々高まっています。漢方薬は種々の疾患に応用が可能ですが、最近癌疾患における西洋薬と漢方薬の併用療法が話題になっております。医療現場では薬のプロとして活躍している薬剤師も、漢方薬の調剤・服薬指導を行う機会が増えています。本研究室は、治療薬として用いられる漢方薬の基本知識を『傷寒論』『金匱要略』などの重要古典医書から学び、基礎研究・臨床研究・文献調査などにより治療薬としての漢方薬の有用性をさらに高めることを目的とし、漢方薬の知識をしっかりと身に付けた薬剤師の育成を目指します。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 漢方治療学研究室

- 研究内容

-

○漢方薬の調剤・服薬指導における諸問題について、研究による客観的なデータを構築する。

○疾患ごとに、古典医書及び論文から漢方薬の有用性について調査する。

○天然物由来成分が種々のがん細胞に対して誘導する細胞死のメカニズムを生化学的な手法を用いて解明する。

○難治性がん細胞に対し抗体医薬品を新たに開発し、その効果と反応機構について研究する。 - 連絡先

- 045-859-1300

- 薬品反応学研究室

-

薬と生体との反応を学ぶ

我々の身体の中で、病気を治してくれるお薬。このお薬は、魔法の粉ではなく、生体に作用できるよう設計されています。薬品反応学研究室では、医薬品や生薬などの成分が、生体の中でどのように反応するかを解明していきます。さらに解明した結果に基づいて、生体にフィットする化学構造を設計し、有機化学反応を組み合わせて生物活性物質を創出していきます。

試験管内だけでなく、生体内もフラスコにみたてて、その中での化学反応の制御を達成したいと考えております。このような、医薬品の設計に関する研究を通して、保健医療の現場で、薬の基礎知識を応用的に活用できる最良な人材を送り出すサポートを行っております。関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬品反応学研究室

- 研究内容

-

1.生体内スイッチング反応の解明と制御

2.スイッチング有機化学反応の解明と制御

3.生物活性素子としての複素環機能の解明

4.抗肥満薬、抗悪性腫瘍薬、鎮痛薬をはじめとした各種新規生物活性物質の創生 - 連絡先

- 045-859-1300

- 薬品分析学研究室

-

新しい分析法を開発し、疾病の診断、予防、治療に応用する

人間の体内には、様々な化合物が存在しています。その存在量が大量のものから超微量のものまで、化合物によって様々です。体内にある化合物量の変化を確認することで、疾病(病気)の診断、予防、治療効果の確認など、様々な事に応用する事が出来ます。特に体内に存在する化合物の量が超微量であれば、その確認する方法も限られてきます。本研究室では、このような超微量物質を、効率よく検出する方法を探索しています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬品分析学研究室

- 研究内容

-

- 1) 生体内には、ホルモンやエイコサノイドのように微量で強力な生理活性作用を有している化合物が複数存在しています。このような微量な化合物を液体クロマトグラフィー/質量分析計を用いて、化合物の性質、量を確認することができます。ホルモンやエイコサノイドは、生体内の量が少ないだけでなく、感度も高くない場合があります。そこで、これらの化合物をより感度の高い化合物に変換(誘導体化を)することで高感度な検出を行えます。我々は、この誘導体化を検討し、微量な化合物の高感度検出の手法を探索しています。

- 2) 分蜂期の日本ミツバチを強力に誘引する植物であるキンリョウヘン花中の誘引活性成分としては3-Hydroxyoctanoic acidと10-Hydroxy-(E)-2-decenoic acidの混合物が報告されているが、それらの誘因作用は開花したキンリョウヘンには及ばないことから、未知の誘引活性成分が存在するのではないかと考え、誘引活性成分の微量分析、同定を検討しています。

- 連絡先

- Tel:045-859-1300

- 医薬品化学研究室

-

環境や多様性に配慮した医薬品探索と合成

医薬品の探索では、従来は数多くの化合物をスクリーニングすることで構造情報を得ていました。化合物ライブラリーやコンビナトリアルケミストリーの活用がそれに当たります。近年ではこれらに加えて、バイオインフォマティクスで得られる情報から医薬品のターゲットが精査され、遺伝子解析によるテーラーメード医療への対応も進められています。その結果、医薬品の候補となる分子や治療法も細分化・多様化が求められています。一方で、環境に配慮した医薬品合成法の開発は、医薬品製造におけるダウンサイジング化や副生成物の減少につながり、汚染防止や使用エネルギーの削減といったメリットから重要な課題となっています。私たちは、これらの問題への解決策を研究しています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 医薬品化学研究室

- 研究内容

-

当研究室では、環境に配慮したグリーンケミストリーを指向する高効率な反応の開発を実施しています。特殊な高分子触媒を利用して反応場をデザインし、回収再利用が可能で反応性も高い合成系を研究しています。また、環境にやさしい物質の代表である、水を溶媒として用いる反応系構築も行っています。医薬品の探索としては、従来とは異なるタンパク質や遺伝子をターゲットにしつつ、これまでの低分子化合物に加えて遺伝子や抗体を利用する治療法も検討しています。

- 連絡先

- 045-859-1300

- 薬物動態学研究室

-

薬物動態学に根差した社会貢献できる薬剤師の養成を目指す

医薬品を創るには薬を見つける探索と薬の安全性と有効性を明らかにする開発の2つのプロセスが必要です。ここでは薬の生体内運命を明らかにし、ヒトでの安全性、有効性を予測し評価する知識・技術を習得します。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬物動態学研究室

- 研究内容

-

1. ナノ粒子の腫瘍ターゲッティングを利用した新規がん音響化学療法の研究

2. 薬物動態に関与するタンパク質の機能に関する研究

3. 薬物相互作用に関する研究 - 連絡先

- 045-859-1300 ex. 8006, 8015, 7044

- 薬物治療学研究室

-

薬物治療の理論的根拠の構築と適切な根拠に基づいた薬物治療を実行できる薬剤師の教育

薬物を用いた治療を効果的に行うためには、疾患の病態生理を把握して、使用可能な薬物の選択を適切な理論的根拠に基づいて行う必要があります。さらに、性別や年齢、栄養状態、併用薬との相互作用(飲み合わせ)など、個々の患者の状態にあった用量や薬物の選択を行うことにより、一段と質の高い薬物治療を行うことが可能になります。薬物治療学では、これらの視点に加え、急性期と慢性期の治療薬の選択とその切り替えのタイミングや治療効果の判定法など、薬物治療を患者本位の目線でより効果的に行うための方法論を学びます。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬物治療学研究室

- 研究内容

-

- 白血球に発現する機能性分子の白血球機能における役割の解明

- 急性前骨髄球性白血病の治療薬の作用機序の解明

- 急性前骨髄球性白血病の病態生理に基づいた治療法の構築

- 薬物による唾液分泌促進・抑制機構の解明

- 連絡先

- 045-859-1300(内線8052(澤木)、8005(日塔)、8050(桑原))

- 臨床薬理学研究室

-

患者さんの個人差、薬物相互作用などにより変動する薬効および副作用の定量的予測を目指した研究

薬を服用すると消化管に入り、溶けた薬は消化管の膜から血液へと吸収されます。その後、一部の薬は主に肝臓で別のものに変わり、残りの一部が血液を介して、病気を治したい部位、標的部位に到達します。標的部位ではレセプターや酵素、外部から侵入してきた細菌や遺伝子の変化でできてしまった新生物に働き、最終的には薬が効く、すなわち"薬効"という形で表れます。最近、この一連の仮定を数式で表すことが可能になりました。言い換えると数式をつかって薬効を予測できるようになったわけです。さらにその予測は、単なる値だけでなくバラツキや確率とともに示せるようになりました。臨床薬理学研究室では、こうした薬の量的な変化や反応の強さを予測する研究をしています。現在は、標的部位として肝臓、腎臓、脳および眼に着目し、細胞や実験動物を用いて、薬の反応による生理活性物質の変化を捉え、数式で記述することを試みています。一方、薬に対する反応には、個人差があります。この個人差の中には遺伝子型によって説明できるものがあります。当研究室では、だれもが持っている生体内因性物質を測定すると、その患者さんの薬に対する反応を測定できるような、バイオマーカーを見つける試みもしています。こうした研究を、他の研究所や病院、企業の研究者と協力して実施し、研究室で見出された数式や法則が、ヒトの臨床データに反映できるかの検討を始めています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 臨床薬理学研究室

- 研究内容

-

- In silico班(コンピューターの中で実験をする):バーチャル臨床試験の実用化を試みています。薬物動態・薬力学的理論に基づき、コンピューターの中に多くの患者さんを発生させ、仮想的な臨床試験を実施し、得られた結果と文献値を比較することにより、新しい生体反応および現象を見出す研究を実施しています(理化学研究所との共同研究)。やがては、下記の実験班の研究と融合し、各種細胞内および細胞間のシグナル伝達の素過程の反応情報を文献より収集後、コンピューター上でそれぞれの反応を連結し、生体反応とのかい離を観察することにより薬効機序解明の糸口を見出す研究(システムファーマコロジー研究)に繋げていきます。

- In vitro実験班(神経):中枢神経系疾患 (うつ病およびアルツハイマー病等) に関する研究を行っています。当研究室によって独自に開発された疾患モデル (培養細胞) を用いて疾患の発症機序および治療薬の作用メカニズムを遺伝子レベルで解明し、薬効評価系の構築を試みています。

- In vitro/in vivo実験班(眼):水晶体透明性維持機構と白内障発症機序の解明および新規白内障薬の開発を行っています。水晶体白濁化のメカニズムを分子レベルで解明し、その治療薬を探索しています。特に、当研究室で既に明らかにしている漢方薬・生薬について、その有効成分および機序の解明を試みています。

- In silico/in vitro実験班(薬物動態、バイオマーカー):薬物代謝酵素・輸送体等の内因性基質を同定および定量した上で、数理モデルを用いた体内動態解析を行い、ヒトにおけるバイオマーカーとして役立てるための研究を行っています。生体材料(肝細胞・ミクロソーム等)や細胞系を用いたin vitro実験を行うことで、医薬品との比較を行いながら各種モデルパラメータを決定することも併せて行っています。

- 連絡先

- 045-859-1300(内線:7059、8082、8083 )

- Laboratory name

- Clinical Pharmacology Research Laboratory

- Staff

- Professor: Koji Chiba

Lecturer: Yasuo Sikamoto - Research content

-

The effect of the medicine varies depending upon the age ofthe patient, gender difference, the types of sickness andseverity, whether there is a complication or not, orpregnancy. This study field is to research the functionaltraits of the medicine corresponding to the physiologicaltraits of the living subject to the pharmacotherapy. Theevaluation of the clinical trial drug efficacy tested on thepatients for a new medicine is also included.

- Contact information

- 045-859-1300

- レギュラトリーサイエンス研究室

-

リアルワールドデータから医療の世界の動きを見える化するデータサイエンス

レギュラトリーサイエンスは、基礎科学から得られた成果を、複数の学問領域の知識を駆使し、調整して、効率的に社会に実用化するための概念で、医薬品の開発や安全対策、その他行政施策の策定に使われています。本研究室では、特にレギュラトリーサイエンスの成果物とも言える厚生労働行政施策について、その有効性や問題点を様々なリアルワールドデータを基に、データサイエンスを使って解析し、明らかにしていきます。

研究テーマは、薬局機能や薬剤師の職能に関するもの、高齢者に対する医薬品の安全性や適正使用に関するもの、その他学生の提案による独自テーマの3種類からなります。薬剤師の職能や薬局機能は、行政主導で対物業務から対人業務へのシフトが図られています。高齢者は複数の医薬品を必要とする慢性疾患の罹患率が高く、また複数の疾患に罹患しているためポリファーマシーが問題となっています。特に80歳以上の高齢者では生理機能の低下もあり、適正な用量に関する情報は不足しており、医療現場の判断で用量調節されているのが実情です。これらの問題に対して、研究室で独自に構築した日本全国の医療機関や薬局のデータベース、オープンデータである医薬品副作用データベース、匿名化レセプト情報データベース(厚生労働省)、介護施設入居者データベースなどを用いて解析しています。その他、学生の提案による様々な新しいテーマにも積極的に取り組んでいます。また、学外の歯科医師や病院薬剤師との共同研究も行っています。関連するSDGs

- 研究室名称

- レギュラトリーサイエンス研究室

- 研究内容

-

- 薬局機能・薬剤師職能に関する解析

複数の情報源から入手した医療機関の医療機能情報、薬局の薬局機能情報を統合し、年度ごとに研究室独自のデータベースを構築しています。このデータベースを用いて、薬機法改正、診療報酬改定、調剤報酬改定による薬局薬剤師や病院薬剤師の職能および薬局機能への影響を解析し、在宅医療、健康サポート薬局、地域連携薬局などの地域包括ケアシステムへの対応状況や専門医療機関関連薬局などの病院薬剤師との薬薬連携の進捗状況、問題点とその対応策を検討しています。

- 高齢者における医薬品安全対策

医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用情報データベース、厚生労働省の匿名化レセプト情報データベース、介護施設の入居者情報データベースなどを用いて、特に80歳以上の高齢者で問題となりそうな有害事象を特定し、ポリファーマシーの実態、有害事象発現時の使用用量、レセプト上の処方用量を明らかにし、高齢者における生理機能低下も勘案したうえで、高齢者における薬物治療の問題点や適正使用に有効な添付文書の記載方法などについて検討しています。

- 学生による提案テーマ

レギュラトリーサイエンスは守備範囲が広いため、疑問に思っていること、調べてみたいことが新しいテーマにつながります。この場合も主にインターネット上の信頼できる情報源からデータを入手し、データベース化し、解析します。

- 薬局機能・薬剤師職能に関する解析

- 連絡先

- 045-859-1300(内線:7071、7039、7018)

hiroaki.yamada@hamayaku.ac.jp

- 臨床薬剤学研究室

-

製剤学研究を通した臨床現場に貢献できる薬剤師の養成を目指して

これまで培われてきた薬剤学や製剤学を基礎知識として、個々の疾病の状況に応じた薬物選択や、用法・用量の決定をするなど、臨床現場でより実践的な対応ができる薬剤師の育成を目的としています。したがって、臨床現場で生じる問題点をテーマとして、それを臨床に応用させるために研究する分野です。臨床薬剤学研究室では、臨床薬剤学、物理薬剤学、処方解析Ⅰ・Ⅱ、薬剤学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等のカリキュラムを通じ、患者のために貢献できる薬剤師の育成に努めています。また、研究分野においても「Mohs ペーストの製剤学的研究」・「ナノ粒子薬物送達システムの設計」・「相学的方法による医薬品の微粉化に関する研究」など製剤学的研究を行い、製剤設計に関与できる薬剤師の育成にも努めています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 臨床薬剤学研究室

- 研究内容

-

- Mohs ペーストの製剤学的研究

- ナノ粒子薬物送達システムの設計

- 相学的方法による医薬品の微粉化に関する研究―水和物を形成する系―

- 薬物血中濃度と効果および副作用との関連性を明らかにし、薬物治療の個別化を指向した治療法の開発

- 共同薬物治療管理:CDTM(Collaborative Drug Therapy Management)の臨床応用

- 連絡先

- 045-859-1300

- 機能形態学研究室

-

機能形態学、生化学、フィジカルアセスメント、医薬品副作用学、救急医療概論などのカリキュラムを通じ、基礎薬学と臨床薬学の繋がりを理解することを目標にしています。同時に科学者としての知識を医療従事者や患者にも反映できるとともに、国際交流において広い視野を持つことや、惻隠の心で社会に貢献していくことができる薬剤師の育成を目指します。

卒業研究においては、学生たちの柔軟で自由な発想を大切にし、学生の興味があることをテーマにして研究を行っています。

学術研究においては、悪性腫瘍(膵臓がん)の病態生理・機能形態学的基礎研究や薬剤師教育の研究、血管内皮細胞が持つ止血機能に関する研究などを行っています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 機能形態学研究室

- 研究内容

-

薬剤師スキルアップにおける教育研究

悪性腫瘍の病態生理・機能形態学的研究(東京都健康長寿医療センターと共同研究)

血管内皮細胞の止血機能に関する研究(国立循環器病研究センターと共同研究)

細胞内小胞のpHによる形成制御に関する研究(国立循環器病研究センターと共同研究) - 連絡先

- 045-859-1300

- 病態生理学研究室

-

病態生理学とは人が病的な状態になった時、生理機能の異常がどのような機序により生じているのかを追求する学問分野であり、基礎医学と臨床医学の接点にあるものである。

薬剤師として各疾患における薬物療法の理論を理解するためには、各疾患の病態生理学の知識は不可欠であり、各疾患と生体機能との関わり、発症原因・機序、診断基準、症状(病態生理学的変化)、検査法などの基本知識の習得をしておく必要がある。当研究室では、これらの課題に関する臨床薬学教育を担当するとともに、「老化機構の解明と老人性疾患の治療法開発」、中毒医療領域における「生体試料中の向精神薬分析法開発」および基礎・臨床薬学の両面からの「病態解析に関する研究」などを行っている。

病態生理学研究室は、6年制薬学生の医療薬学教育・研究を通して、医療現場における最良な人材を送り出すサポートを行っております。関連するSDGs

- 研究室名称

- 病態生理学研究室

- 研究内容

-

「老化機構の解明と老人性疾患の治療法開発に関する研究」:老化促進モデルマウス(SAMP8)を使った老化と記憶障害発症のメカニズムの解明

「生体試料中の向精神薬分析法開発」:生体試料から高精神病薬を抽出しLC/MS/MSで高感度分析する方法の開発

「細胞培養系による伝統薬の生物活性評価」:培養細胞を用いた漢方薬を含む伝統薬の様々な生物活性機構の評価・解明

- 薬理学研究室

-

疾患に関わる身体の仕組みと薬物のはたらきを解明する

薬理学は周辺科学とともに大きく発展し、今日では「からだの成り立ちを個体・器官から細胞・分子まで理解したうえで、化学物質としての医薬がはたらく仕組みを学ぶ分野」となっています。薬理学研究室では、以下の研究課題に取り組んでいます。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬理学研究室

- 研究内容

-

- 肥満の動物(マウス)モデルや培養細胞を用いて、(i)外因性刺激による脂肪細胞の発生分化の抑制機序や(ii)内因性の肥満抑制機序を解明し、ヒトの病的肥満に基づくメタボリックシンドロームの改善を目標にした基礎研究を行っています。(田邉)

- 肺高血圧を発症した実験動物(ラット・マウス)の肺動脈に見られる緊張性・収縮性異常の仕組みを解明し、肺高血圧の新たな治療標的分子の探索研究を行っています。(田邉、藤森)

- アルツハイマー病モデルマウスを用いた研究(藤田)

- cis型共役リノール酸による抗炎症効果の研究(藤田)

- 連絡先

- 045-859-1300

- 薬剤学研究室

-

医療現場のニーズに応えられる薬剤学

今日の薬剤師には、豊かな人間性を持って一人ひとりの患者と向き合い、あらゆる知識と技能を駆使して薬物治療を効果的に推進する幅広い役割が求められています。薬剤学は医薬品が人体に投与される場合の最終形態である「製剤」「剤形」をつくり,それを患者さんに適用することを検討する領域で、医薬品の製造・加工から患者さんへの適用に至る非常に広範囲にわたる学問です。薬剤学研究室では、医療現場で活躍できる薬剤師の育成を目指し、病院や薬局で問題となっているテーマに着目し、様々な方法論を導入して臨床研究を行っています。また、薬局や病院、企業と共同で様々な研究を行っておりますが、「医薬品の適正使用」はもとより、例えば、患者さんや医療従事者にとって、より使いやすい医薬品の剤型や医薬品包装・投与デバイスの検討、医薬品の配合変化に関する検討、有害事象や医療安全に関する各種データベースを解析することで問題点を明らかにし、実臨床における有効な防止策を検討する研究などを進めております。卒論生には研究・教育に加え、研究室でのさまざまなイベントを通じ、薬剤師として必要な豊かな人間性を醸成してもらいたいと願っております。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬剤学研究室

- 研究内容

-

PTPシートの力学的・官能的検討

PTP材料由来のアウトガスの検討

点鼻薬デバイスの使用性に関する検討

視覚障害者への医薬品情報提供に関する研究

水剤容器の在り方に関する研究

注射剤・経管剤の配合変化に関する研究

医療現場における効果的な医療安全対策の検討

有害事象データベースに関する研究

アドヒアランス測定法の開発と検証

アクシデント・インシデントに関する研究 - 連絡先

- 045-859-1300(内線8051)

mikio.murata@hamayaku.ac.jp

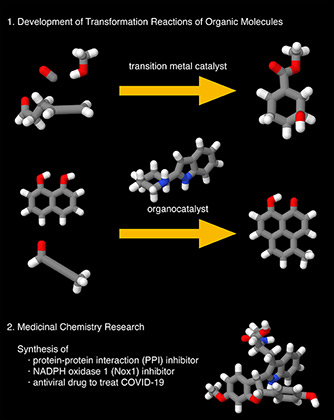

- 創薬化学研究室

-

今日用いられている医薬品は、従来の低分子に加え、抗体などの高分子、これらの間の性質をもった中分子など、多岐に渡っています。これらの分子を化学的に合成するには、分子中に含まれる官能基を巧みに利用し、結合生成反応を繰り返していきます。創薬化学研究室では、遷移金属触媒や有機分子触媒を使った新たな結合生成反応の開発に加え、天然からの供給が困難な生物活性物質の合成、新型コロナウィルスの治療薬を含めた医薬品の開発にも着手しています。これらの研究を通じ、大学院への進学を推進し、製薬・化学分野で活躍できる研究者・技術者を育成することを目指しています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 創薬化学研究室

- スタッフ

- 教 授: 塚本 裕一

- 研究内容

-

- 遷移金属触媒を用いた新たな結合生成反応の開発

遷移金属触媒と配位子の組み合わせは、これまで多様な結合生成反応を可能としてきました。とりわけ、鈴木先生、根岸先生らが見出したパラジウム触媒を利用したクロスカップリング反応は、創薬分野においても広く利用されており、2010年ノーベル化学賞に輝いています。私たちの研究室でも、パラジウム触媒を用いた“アンチWacker型”反応を開発し、生物活性天然物の合成などに応用してきました。また、本研究を通じ、遷移金属触媒反応として新奇な反応メカニズムを提唱することができました。 - 有機触媒を用いた新たな結合生成反応の開発

環境調和に優れた有機分子触媒を用いた不斉反応は、2021年ノーベル化学賞に輝きました。一般に、有機分子触媒の立体的因子が反応性や立体選択性に影響を及ぼすと考えられていますが、私たちはこのような定説とは異なる新たな作業仮説を立てて研究を行っています。現在開発を行っているアミン触媒を利用したフェノール類の変換反応では、触媒の構造上のわずかな違いが大きな反応性の変化をもたらすことを明らかにしています。 - 創薬化学研究

「創薬化学研究室」ですから、創薬を指向した研究も行っています。コンビナトリアル化学を基盤とし、疾病に関わるタンパク質−タンパク質相互作用(PPI)や、消化器がんに多く発現しているNADPHオキシダーゼなどの阻害剤を合成しています。また、新型コロナウィルス感染症の治療を目指した核酸医薬の開発も行っています。

- 遷移金属触媒を用いた新たな結合生成反応の開発

- 天然有機化学研究室

-

人類は、動植物・微生物が生産する化合物を、病気・ケガの治療や健康増進に役立ててきました。一方で、強力な薬理活性を示すものの、天然から微量しか得られず薬になっていない有機化合物が数多く知られています。このような希少天然有機化合物の効率的合成手法の開発と、構造改変による高活性・低毒性・標識化合物の創出は、創薬研究における非常に重要な研究領域です。さらに、これを基盤とし、分子生物学・生合成・計算化学などとの異分野融合によるケミカルバイオロジーへの展開が世界の潮流になっています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 天然有機化学研究室

- 連絡先

- 045-859-1300

- 薬物動態学研究室

-

薬物動態学は、薬物の吸収、分布、代謝および排泄の各機構を詳細に調べることにより、薬物の薬効および毒性の発現機構や時間経過を解明する学問です。当研究室では、薬物の代謝機構や代謝に関与する代謝酵素の研究、マイクロドーズ臨床試験に関する研究、脂質合成阻害による膵癌の治療に関する研究、超音波によるがん細胞のアポトーシス誘導およびナノ化合物の超音波よる音響化学活性化に関する研究を行っています。近年は、フラーレンや種々のポルフィリン類が、超音波によるがん細胞のアポトーシス誘導を増強するという研究結果を国際誌に報告しています。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 薬物動態学研究室

- 連絡先

- 045-859-1300

- 臨床解析学研究室

-

薬を服用すると消化管に入り、溶けた薬は消化管の膜から血液へと吸収されます。その後、一部の薬は主に肝臓で別のものに変わり、残りの一部が血液を介して、病気を治したい部位、標的部位に到達します。標的部位ではレセプターや酵素、外部から侵入してきた細菌や遺伝子の変化でできてしまった新生物に働き、最終的には薬が効く、すなわち"薬効"という形で表れます。最近、この一連の過程を数式で表すことが可能になりました。言い換えると数式をつかって薬効を予測できるようになったわけです。さらにその予測は、単なる値だけでなくバラツキや確率と共に示せるようになりました。臨床解析学研究室では、こうした薬の量的な変化や反応の強さを試験管の中、動物による試験、そしてコンピューターの中の患者さんで試験する研究をしています。"薬"があるところには、薬学を学んだ皆さんの活躍の場があります。薬をもっと知るために薬科学科を目指しませんか。

関連するSDGs

- 研究室名称

- 臨床解析学研究室

- 連絡先

- 045-859-1300

教育研究センター

実務実習センター

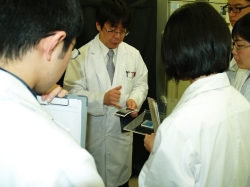

実務実習センターは、6年制薬学教育の総仕上げである病院・薬局実務実習教育を企画・実施・指導する部門です。実務実習教育は、4年次までに基礎薬学や医療薬学などの知識を十分に習得後、臨床の場において医療人としての薬剤師を養成するための重要なステップです。このことは、化学的な知識を臨床の場に応用する教育の場と言えます。

実務実習センターでは、効率的かつ効果的に実務実習がおこなわれるように、病院・薬局での実習内容や指導方法などについて指導薬剤師と協議をしています。また、実務実習生の指導担任と協力して、実習中定期的に実習施設を訪問し、学生の指導に当たります。実務実習センターに所属する教員は全て医療現場の経験者で、各々の経験を生かして学生の指導をおこなっています。

また、実務実習センターは、新入生に対して、早期体験学習として病院や薬局、研究所の見学などを企画・実施し、新入生の段階から医療の現場で働いている薬剤師の姿を見せて医療人としての自覚を高め、将来の医療を担う人材の育成に役立てる仕事もしています。

また、薬剤学実習Ⅰ、Ⅱを通じて患者のために貢献できる薬剤師の育成に努めています。

さらに、研究面では、「臨床的な研究テーマ」などで研究を行い、医療現場ですぐに役立つ研究も行っています。今後、実務実習センターが基礎薬学と臨床の場を結ぶ架け橋になれるよう努力しています。

関連するSDGs

教職課程センター

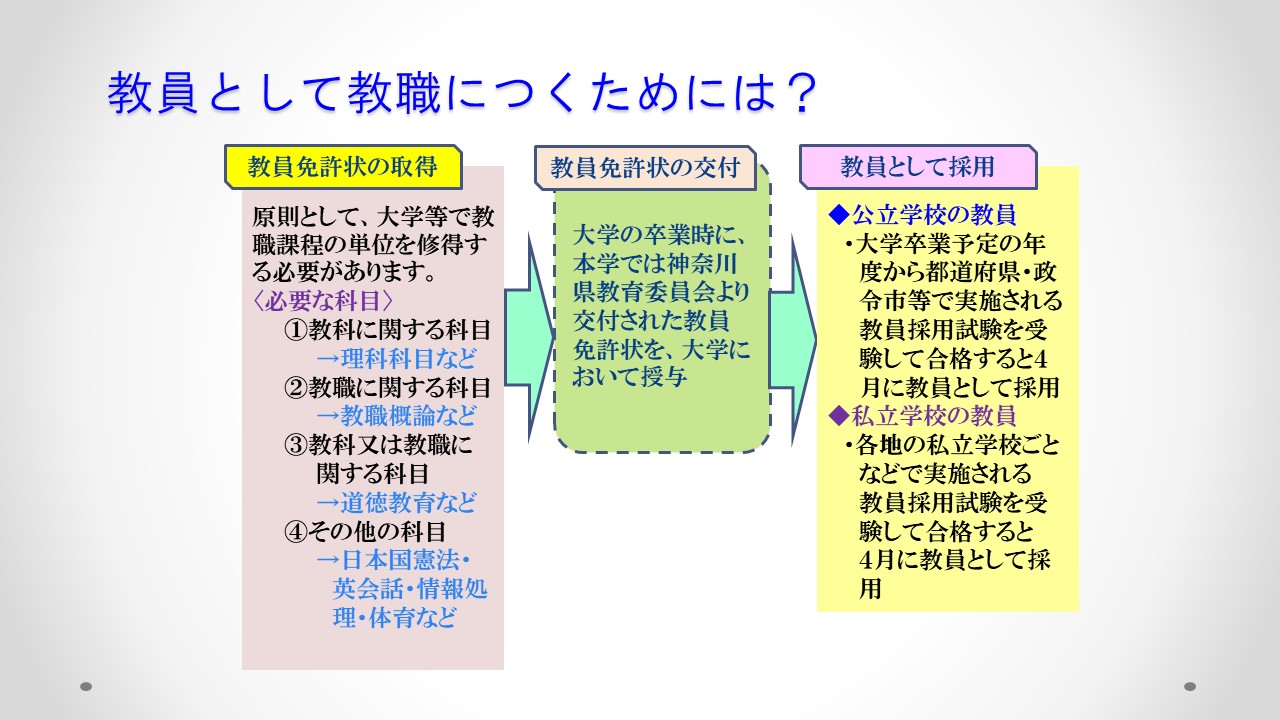

本学の教職課程

本学の薬科学科(4年制)では、2016(平成28)年の文部科学省の認定により、中学校と高等学校の「理科教員一種免許」が取得できる大学となり、毎年、教職課程を修了した学生に神奈川県教育委員会から交付された教員免許状を卒業に際して授与しています。

本学での教職課程履修の特色は、薬科学科のカリキュラムにおいて、学校での理科教育における物理・化学・生物・地学の4分野をすべて学習するのみならず、豊富な実験・実習を通じて知識と指導技術としての実践的なスキルを身に付けた理科教員の養成に取り組んでいます。

また、教職課程を通じて理科教育法や教育課程はもとより、生徒指導、キャリア教育・進路指導、教育心理、教育相談など教員として適切な生徒理解のもとで実践的に指導できる資質・能力の習得と、様々な教育場面でそれらを活用できる演習等により、未来の教育に貢献する教職人材の養成にも力を入れています。

すでに、本学の教職課程を履修し、免許状を取得した卒業生は、理科教員として学校の教壇に立って教育にあたっています。近年、学校教員の不足が深刻な問題となっています。そうした中で、本学で学んだ卒業生が、正規の教員として採用され、教職に就いて活躍しています。

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第1号関係)

教職課程センターの機能

教職課程センターは、本学内の図書館棟14階に設置されています。センターでは、本学の理科教員養成に向けて、履修学生の指導・助言・サポートを目的に取り組んでいます。主なセンター機能としては、科目の履修相談、実習指導、進路相談、教員求人情報提供、教員採用試験対策指導などであり、教職経験の豊富なスタッフを配置して取り組んでいます。教職関連の進路指導に関しては、本学のキャリアセンターと連携し、教員として社会に輩出するため、きめ細かな指導と支援にも取り組んでいます。

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第1号関係)

関連するSDGs

教職スタッフ紹介(教育職員免許法施行規則に基づく教員の配置数)

◆教育の基礎的理解に関する科目等の専任教員数2名(教職課程センター専任教員)

| 教員氏名 | 担当概要(*オムニバス) | |||

|---|---|---|---|---|

梶 輝行 教授 (教職課程センター長) |

教育 | 教職概論、教育課程論、教育基礎論*、教育制度、 生徒進路・指導論、教育実習Ⅰ*、教育実習Ⅱ* 医療と哲学(全学科教養必修科目) |

||

| 研究 | 教育行政、教育課程、高校教育 社会科・地理歴史科・公民科教育 医薬史研究、近世海外交流史研究、洋学史研究 シーボルト研究、高島秋帆研究 |

|||

吉田 佳恵 教授 (教職主任) |

教育 | 教育の心理学、教育方法・技術論(ICTの活用を含む)、 特別活動・総合的な学習の時間指導法 教育実習Ⅰ*、教育実習Ⅱ*、教職実践演習* 国語表現法、心理学(全学科教養必修科目) |

||

| 研究 |

国語教育、教育心理学、教育方法学 教育行政、教育課程、高校教育 教職研修研究、学校ICT活用研究 |

|||

◆教科及び教科の指導法に関する科目の専任教員5名(薬科学科専任教員)

| 教員氏名 | 担当概要 | |||

|---|---|---|---|---|

|

教育 | 理科教育法Ⅰ、理科教育法Ⅱ、理科教育法Ⅲ、 理科教育法Ⅳ、地学実験*、教育実地研究*、教育実習研究 教育実習Ⅰ*、教育実習Ⅱ*、教職実践演習* 基礎数学(全学科教養必修科目) |

||

| 研究 | 理科教育、教育行政、学校経営、高校教育 生徒指導研究、キャリア教育研究 高校改革研究 |

|||

| 教育 | 教養化学、薬品合成Ⅰ、天然有機化学、分析化学Ⅰ 化学系実習Ⅰ、化学系実習Ⅱ |

|||

| 教育 | 教養化学、薬品合成Ⅰ、天然有機化学、分析化学Ⅰ 化学系実習Ⅰ、化学系実習Ⅱ |

|||

| 教育 | 教養化学、薬品合成Ⅰ、天然有機化学、分析化学Ⅰ 化学系実習Ⅰ、化学系実習Ⅱ |

|||

| 教育 | 教養化学、薬品合成Ⅰ、天然有機化学、分析化学Ⅰ 化学系実習Ⅰ、化学系実習Ⅱ |

|||

◆教職課程センター兼担教員2名(薬学部専任教員)

| 教員氏名 | 担当概要 | |||

|---|---|---|---|---|

|

教育 | 運動科学概論、教育実地研究* 介護等体験 体育実技(全学科教養自由選択科目) 社会福祉学(全学科教養選択科目) |

||

| 研究 | 学校経営、高校教育、保健体育教育 健康福祉研究、社会福祉研究 |

|||

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第2号関係)

令和7(2025)年度 教職課程の履修案内

令和7年度の薬科学科の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

すでに、大学案内や大学ホームページでご案内のとおり、本学では中学校と高等学校の理科教員の免許状が、卒業時に取得できる資格としての教職課程があります。 平成28年度より4年制薬科学科に教職課程が開設され、卒業までに所定の単位を修得することで、本学卒業時に神奈川県教育委員会交付の教員免許状を履修修了者に交付しております。 教職課程の履修登録は、入学した1年次の4月登録となっています。この時期を逃しますと、履修ができませんので、この機会での履修登録を確実に行うようお願いします。

教職に関する詳細は、「学生便覧」に記載されていますので、必ず内容をご確認いただきたく存じます。 教員免許は、卒業後の進路を考える際、教職に就くならば必須の資格となります。現在、全国の学校教育では、教員不足の傾向が続いております。本学で教員免許を取得し、学校の教員を志望した学生については確実に就職を果たしております。大卒者の就職状況が厳しくなりますと、有資格者にとっては、資格を活用した就職活動を有利に展開することが可能となり、ライセンスの重要性が高まります。

大学入学間もない時期ではございますが、大学卒業後の進路を見すえ、今の時点では教職を考えていなくても、取得できる資格についてチャレンジしようという前向きな考え方をもって、教職課程の履修についてご検討をいただき、積極的に資格取得に向けて履修登録を行うよう、新入生の皆さんにおすすめいたします。

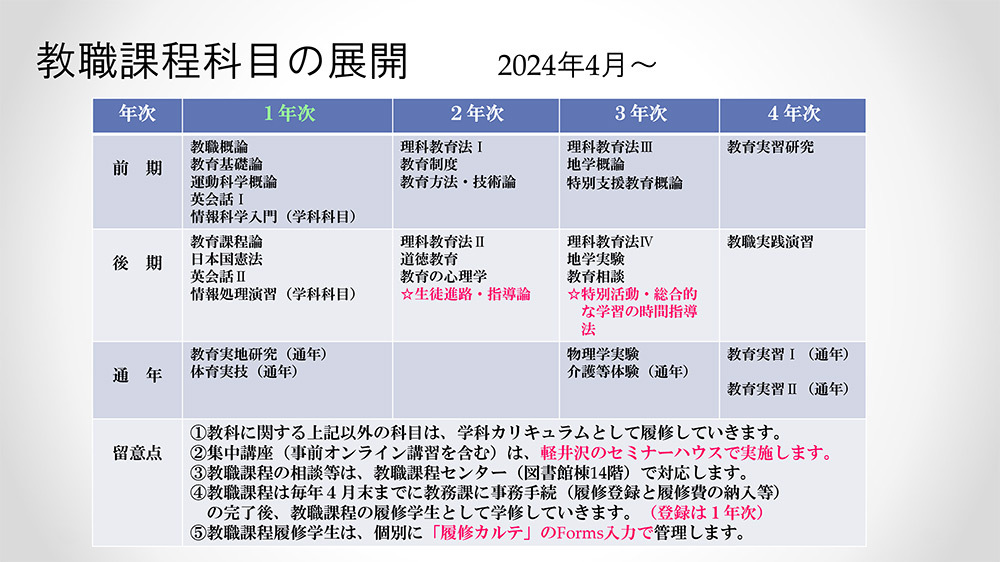

4年制の薬科学科に開設した教職課程は、中学校と高等学校の理科教員の養成を行うもので、4年間で理科教員免許状の取得に向けて、カリキュラムに基づいて科目履修し、免許状の取得に必要な単位を修得するものです。2024年度入学生からは、新しいカリキュラムとなりました。教職課程センターは、本学の理科教員養成について、履修学生の皆さんの科目指導をはじめ、履修関係、実習関係、教員免許状の取得にかかる相談や支援など幅広く対応します。

また、教職課程センターでは、キャリアセンターと連携して、教員採用試験等の教職への進路実現に向けた指導や支援も担当し、教職に就くためのサポートに努めています。

本学の教職課程は、次の3つの内容に特色があります。

- 薬科学科カリキュラムに設定された科目を学ぶことで、学校の理科教育に関して、幅広い科目の知識・指導力と豊富な実験スキルを身に付けることができます。

- 現代の学校教育において重視されている健康・未病の教育や食育・薬物乱用防止教育に関して、学科の強みをいかした専門的な学びを受講できます。

- 中学校・高校での物理・化学・生物・地学の理科4分野をバランスよく学び、豊富な模擬授業や実習体験等を通じ、生徒理解や授業実践を重視する教員養成を行っています。

理科教育に関しての高い専門性と豊富な知識・スキルを身に付けた教員の養成に力を入れて教育を行うとともに、地域の学校教育に貢献する教職人材の輩出に尽力します。

また、地域の学校・教職員からの教育相談や指導・支援の要請にも努めてまいります。

教職課程センター長・教授 梶 輝行

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第1号関係)

教職課程の設置趣旨と目的・目標

本学では、「地域社会の住民の健康と安全・安心を守る」ために、地域社会、特に教育機関(中学、高校、県教育関連機関等)と協力し、健康教育の環境づくりに努めています。より効果的かつ広範に社会に貢献する方策の一つとして、薬科学科では自然科学、薬学、さらには健康教育に精通した中学・高校の理科教員の養成を目指して設置されました。本学教職課程の目的は「社会が求める次世代の理科教員の養成」にあります。教職課程の目標については「本学が目指す教員像」(後掲)として明示したとおりです。

薬科学科では、理科の総合科学である薬学の基礎知識と技術を備えた理科教員を養成する教育体制を整えています。薬学の教育を受けた中学校・高等学校の理科教員の養成は、各学校の教科書に「くすり」に関する知識・情報が導入されていることから、薬物の適正使用や薬物乱用防止の教育の充実にも貢献することになります。

本学の教職課程においては、在学期間中に地域での学校支援ポランティアに取り組み、実践的指導力の養成にも力を入れ、質的向上を図っています。

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第1号関係)

教職課程の目標達成に向けた計画

本学では次のような計画に基づいて教職課程の目標の達成を目指して取り組んでいます。

| 長期計画 | 平成28年~10年間 | (目標)教職課程の設置と円滑な実施に向けた学内体制の整備・充実を図り、教員免許状の取得と現職教員の輩出に取り組む。 |

|---|---|---|

| Ⅰ期計画 | 平成28~令和2年 (2016~2020年) |

|

| Ⅱ期計画 | 令和3~令和7年 (2021~2025年) |

|

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第3号関係)

本学の目指す教員像

-

自然現象と生命現象などの幅広い知識・技能を持った教員

薬科学科では、薬学に関する幅広い専門的な知識・技能の習得をすることができます。そのため自然現象や生命現象をはじめとする幅広い知識・技能を持った教員の養成を目指します。 -

医薬品の適正使用や健康が指導できる教員

薬科学科では、薬学教育を通じて、健康とくすりに関する知識を豊富に身に付けた医薬品や健康食品への正しい接し方が指導できる教員の養成を目指します。 -

他者の苦しみが理解できる教員

本学では他者の苦しみを理解し、温かい心配りのできる"惻隠の心"を持った人材育成を進めている観点から、このことを踏まえ、中学校・高等学校で"惻隠の心"を持って活躍できる教員の養成を目指します。

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第1号関係)

取得できる教員免許状の種類

高等学校教諭一種免許状

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第3号関係)

教職課程科目の年次ごとの展開

教員免許状の取得から教員採用までのプロセス(イメージ)

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第3号関係)

教職課程の履修登録者数(令和6年5月1日現在)

- 現4年生

- 7名 (男性2名・女性5名)

- 現3年生

- 14名 (男性10名・女性4名)

- 現2年生

- 12名 (男性7名・女性5名)

- 現1年生

- 14名 (男性6名・女性8名)

- (合計)

- 47名 (男性25名・女性22名)

*なお、薬科学科の各学年定員は30名

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第3号関係)

教職課程履修を終えた卒業生の動向

【教員免許状の取得状況】

| 卒業年度 | 中学校理科一種 | 高等学校理科一種 |

|---|---|---|

| 平成30年度 | 5名〔男性1名・女性4名〕 | 5名〔男性1名・女性4名〕 |

| 令和元年度 | 9名〔男性6名・女性3名〕 | 9名〔男性6名・女性3名〕 |

| 令和2年度 | 4名〔男性2名・女性2名〕 | 4名〔男性2名・女性2名〕 |

| 令和3年度 | 12名〔男性6名・女性6名〕 | 12名〔男性6名・女性6名〕 |

| 令和4年度 | 8名〔男性6名・女性2名〕 | 8名〔男性6名・女性2名〕 |

| 令和5年度 | 8名〔男性6名・女性2名〕 | 8名〔男性6名・女性2名〕 |

| 令和6年度 | 3名〔男性1名・女性2名〕 | 3名〔男性1名・女性2名〕 |

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第4号関係)

【教員への就職状況】

| 卒業年度 | 教員就職者数 | 就職先〔*臨時的任用教員など〕 |

|---|---|---|

| 平成30年度 | 3名〔男性1名・女性2名〕 | 国立系高等学校1名 私立高等学校1名 *公立高等学校1名 |

| 令和元年度 | 2名〔男性2名〕 | 私立高等学校1名 *公立高等学校1名 |

| 令和2年度 | 4名〔男性3名・女性1名〕 | 公立高等学校1名 (ただし教職大学院進学により採用保留) 公立中学校1名 私立中・高等学校1名 *公立中学校1名 |

| 令和3年度 | 4名〔男性3名・女性1名〕 | 公立中学校1名 公立高等学校1名 (うち教職大学院進学により採用保留1名) 私立高等学校1名 *公立中学校1名 |

| 令和4年度 | 3名〔男性3名〕 | 公立中学校1名 *公立高等学校1名 *公立中学校1名 |

| 令和5年度 | 5名〔男性4名・女性1名〕 | 公立中学校1名 公立小学校(任期付き理科専科)1名 私立高等学校1名 *私立高等学校1名 *公立中学校1名 |

| 令和6年度 | 5名〔男性3名・女性2名〕 | 公立小学校(任期付き理科専科)1名 公立中学校1名(大学院進学で採用保留) 公立中学校1名 *公立中学校1名 *私立中・高等学校1名 |

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第5号関係)

『教職課程センター研究紀要』の刊行

新刊紹介〔第9号〕

| 年 度 | 研 究 成 果 |

|---|---|

| 令和5年度(2023) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第8号 |

| 令和4年度(2022) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第7号 |

| 令和3年度(2021) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第6号 |

| 令和2年度(2020) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第5号 |

| 令和元年度(2019) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第4号 |

| 平成30年度(2018) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第3号 |

| 平成29年度(2017) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第2号 |

| 平成28年度(2016) | 『横浜薬科大学教職課程センター研究紀要』第1号 |

*本紀要は査読審査を経て掲載許可した論文を収載しています。また、「ISSN 2432-7824」登録により国立国会図書館逐次刊行物として配架されていますので、広く研究成果を公表し活用に供しています。

(教育職員免許法施行規則第22条の6、第6号関係)

薬学教育センター

薬学教育センターでは、学生さんの学習に関するあらゆる疑問や質問に対応するとともに、広く学生生活全般にわたる助言と指導を行っています。薬学各分野の専門家に加え、高校教育のエキスパートを専任教員として擁するのみならず、先輩が後輩の勉強の面倒を見るという学内家庭教師制度も運用しています。

それぞれの学生さんのニーズに応じた、きめの細かい支援体制が自慢です。

関連するSDGs

- 名称

- 薬学教育センター

- スタッフ

- 教 授: 日塔 武彰

教 授: 細野 哲司

教 授: 甲斐 俊次

教 授: 中野 真

教 授: 大塚 功

准教授: 吉田 林

准教授: 柴田 美穂子

講 師: 新谷 彰教

講 師: 黒﨑 浩

講 師: 松本 ますみ

講 師: 市川 裕樹

講 師: 三木 涼太郎

講 師: 楠 欣己

助 教: 坂井 研太

助 教: 小林 芳子

助 教: 友田 有加菜

助 手: 近藤 真帆

助 手: 青木 亮憲 - 教育内容

-

薬学教育センターは、本学における薬学教育の質の保証、向上を目的として、主として個別あるいは少人数を対象とした学習支援を行っています。薬学教育センターには、基礎部門、有機化学部門、医療薬学部門、情報科学部門、健康管理部門があり、各部門にはその分野を専門とする教員19名が在籍しています。

「今日の授業の内容がよくわからなかった」「レポートってどう書いたらいいのかな」「この教科の勉強のコツってあるんだろうか」...こんな時は、いつでも気軽に立ち寄って下さい。経験豊富な各部門の教員が懇切丁寧に相談に乗り、アドバイスします。自宅等学外で勉強していてわからないことや困ったことがある場合でも、遠隔相談(ZOOM)やメールで質問することが出来ます。

また、薬学教育センターでは、TA制度(学内家庭教師制度)があり、時間を決めて、エキスパートの先輩に教えてもらうこともできます。

「最先端の薬学の知識に触れたい」「薬剤師や薬学研究者の将来についてディスカッションしたい」「新しく開発された薬の作用機序や体内動態についてより深く知りたい」などの高度な内容の質問に対しても、それぞれの専門の教員が対応します。是非一度、来室してみて下さい。学生さん達の興味を十分満足させることができる陣容を揃えてお待ちしています。(薬学教育センター長:日塔 武彰)

英語: 入学できたけれども、英語に少し不安があり日常の授業がちょっと難しく感じられる。そんな学生さんのためにいつでもドアを開けてお待ちしています。英語学習のアドバイスや苦手意識克服のための勉強法など、いろいろな相談に乗ります。もちろん、TOEICや英検受験などの資格試験にチャレンジしてみたいという学生の相談にも乗ります。

物理学、化学、生物学: これらの科目の内容は、下に示されているように、薬学の専門科目を修得する上で非常に重要であり、決して十分な知識と理解なしに通り過ぎることはできません。しかし、高校でこれらの科目を履修しなかった学生さんもいれば、履修したけれども不得意感をぬぐえない学生さんもいます。薬学教育センターでは、それぞれの学生さんの事情に応じて、大学の講義にスムーズに入っていけるようにしっかりサポートしていきます。

数学: 数学は、薬学を研究する上で有用な解析手段となっています。ここ薬学教育センターは、高校までの数学と薬学部での学習に必要とされる数学との円滑な橋渡しを担っています。特に指数・対数関数、微積分等の知識は重要です。

物理学: 物理学は、分析化学、薬品物理化学、構造解析学、臨床放射線学、薬局方試験法などの物理系薬学科目を理解するために必要となる学問です。

化学: 化学は、有機化学、薬用植物学、生薬学、医薬品化学、天然物化学などの化学系薬学科目のみならず、広く薬学全般の土台となる学問です。

生物学: 生物学は、機能形態学、生化学、分子生物学、免疫学、微生物学などの基礎生物系薬学科目や、薬理学、薬物治療学、病態生理学、薬物動態学、臨床薬理学などの医療系薬学科目を習得するための基礎となる大切な科目です。

専門科目: 生化学、微生物学、薬理学、病態生理学、薬物治療学、医薬品情報学などの専門科目を担当する教員が常駐していますので、それらの科目はもとより、周辺領域についても対応が可能です。薬学教育センターのスタッフで対応できない場合は、当該領域を専門とする教員を紹介します。

- 連絡先

- 045-859-1300

創薬研究センター

次世代を先導する創薬化学者の育成

関連するSDGs

- 名称

- 創薬研究センター

- 研究内容

-

創薬研究の化学系領域では、新規化合物の有効性を探究するため、合成研究と新規技術開発(反応開発・反応装置開発)の両輪で成り立っています。創薬研究センターでは、大学発創薬研究を通じて大学院や企業で活躍できる研究者の育成を目指しています。

大学発創薬において必要な合成装置をはじめ、新しい創薬技術であるコンビナトリアル化学において有用な自動合成装置、フロー反応装置、並列合成装置、並列カラム精製装置を備えており、先端の創薬現場を学生のうちから体験できます。また、卒業研究の充実化を図るため、定期的な研究相談会や文献講読を実施しています。さらに、企業や他大学との共同研究や交流も活発で、大学院進学や海外留学にも対応できるような教育を行っています。

具体的には、①定期的な進学・留学勉強会の開催、②卒業研究の充実化に向けた、マッチングによる外部資金獲得(創薬ロボコン・電子ノート・子育て支援)の計画と実施です。創薬研究センターでは、社会のニーズに合わせた研究と人材育成に取り組んでいます。

総合健康メディカル研究センター

「薬食同源」を科学的に実証する

関連するSDGs

- 名称

- 総合健康メディカル研究センター

- 研究内容

-

「薬食同源」を科学的に実証するため、基礎医学研究のみならず臨床試験をコーディネートし、機能性食品や医薬品との相互作用が理解できる薬剤師の育成ならびに新しい医療職(例:ファルマサプリアドバイザー、レディスファルマコンサルタントなど)の育成を行います。

健康維持および疾患予防における各種栄養機能性食品や伝承的に使用されている飲食類(キノコ類、茶カテキン、ブラックジンジャー、ヌルねば食材、バナジウム天然水など)の効能を薬理学的機能生理学的に研究し、さらに、それらの効能発現メカニズムを分子レベルや分析化学的手法を用いて明らかにします。

そして、医薬品との相互作用を基礎医学・臨床医学的に究明し補完医療での安全で効果的な応用を構築します。私たちは「憶隠の心=優しさ」を持った薬学者や薬剤師を育成するために医薬品のみならず根本である「食」も教えています。本学食堂でも、ヌルねば健康食を提供しています。

漢方和漢薬調査研究センター

漢方・和漢薬の現代医療への応用を調査

関連するSDGs

- 名称

- 漢方和漢薬調査研究センター

- 研究内容

-

近年の漢方ブームによって漢方薬は広く一般に使用されるようになりましたが、その一方で「証」に基づくのではなく、病名や症状によって安易に使用されることが多いようです。漢方薬は、その理論に基づいて投薬されてこそ十分に効果を発揮できるのであって、病名や症状のみによる投与は漢方治療とは言わないのです。

漢方和漢調査研究センターの設立目的は、漢方薬・和漢薬などの現代医療への応用が真の漢方理論にしたがって正しく行われているかを調査すると共に、漢方について「学問と実践」の基礎作りをし、人々を啓蒙することにあります。